『ゼノギアス』を「『エヴァンゲリオン』の影響を受けた作品」と説明するのはなかなか不正確である。一つは多様化が進んだ今日では漠然としすぎた響きであること。さらに発売当時は小学生だった筆者にとって、所謂エヴァブームは近くて遠い出来事だったため、どうしても『ゼノギアス』をポスト・エヴァと配置すること自体に実感を抱きにくいのだ。

『ゼノギアス』の親たる高橋哲哉氏らが目標へと進んでいたところに、後方から『エヴァ』(あるいはその前の『ナディア』や遡れっての『トップをねらえ!』)が猛然と横切って行った。同時にそれがカンフル的に機能して『ゼノギアス』側にも弾みをつけた。これが四半世紀近い時を経て(実機で)再読した感想である。

「98年当時に限定すれば」、一つの物語として完結させている分『ゼノギアス』のほうが『エヴァ』より潔いとは思うが、筆者にとって『ゼノギアス』と『エヴァ』を比較することはあまり重要ではない。ともすればアーサー・C・クラーク『地球幼年期の終わり』、グレッグ・ベア『ブラッド・ミュージック』、神林長平の火星三部作といったSF古典が、円谷特撮〜高橋良輔作品〜サンライズ製アニメーションをパーツに再構築されているといった原典探しに終始しがちだからだ。よって本記事では『ゼノギアス』を『エヴァ』抜きで語ることに再読の価値をおいている。

ついでにアニメからの影響を書くならば『エヴァ』以外にも、上に名を出した高橋良輔監督『ボトムズ』(キスレブとダジルとかはモロである)や、今川泰宏監督作品も挙げるべきだろう。遺されたメッセージを逸脱的に受け取ったり、最初から事情を知っている人物が主人公に付き添う点はOVA『ジャイアントロボ』(マリアとゼプツェンがまんま草間大作で、特撮版に登場した偽ジャイアントロボと同名のボスまで出てくる)や『ハーメルンのバイオリン弾き』と重なる。愛する女性を救うために単騎で戦いに向かい、勝利して帰還する終幕は、ゲーム中でも頻繁にサンプルされる『機動武闘伝Gガンダム』的展開だ。

読むゲーム

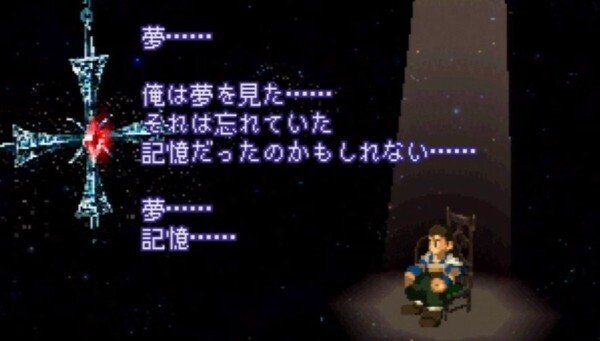

今日、物語をフローチャート的かつ「受動的に」辿り、(時には無数の)結末へ至ることは、先に挙げたゲーム配信動画にはじまり、ファスト映画などと呼ばれる消費の在り方に至るまで見慣れた光景である。こうした現代のゲーム事情が(DISC2以降の)『ゼノギアス』の「読みもの」的な性格と期せずして合流した。言い換えるなら、「読む」という角度からゲームに触れることを教えた、または思い出させたのである。こう書くと、ゲーム本編中の能動的な部分、アクションまたはパズル要素(バベルタワーの苦痛)や戦闘パート(終盤のラムサス→ミァン戦はそうもいかないが、後はほぼボタン連打でなんとかなる)を蛇足と認めてしまうことになる。しかし、『ゼノギアス』においては、物語を読ませるためにゲームというフォーマットがとられているといっても批判にはあたるまい。こうした書物的ゲーム(90年代末から2000年代初頭、プレイステーションなどの32bitハード競争時代のどさくさに紛れてリリースされたタイトルに多い)は今後振り返られ、再読されていくことだろう。それにもっともふさわしいタイトルの一つが『ゼノギアス』なのだ。

カバラ的なのか、脱カバラ的なのか

新旧約聖書、ニーチェ思想、臨床心理学(SF的世界観の割に解離性同一性障害の文字が並んだりする)など様々な要素を盛り込んだ『ゼノギアス』だが、今挙げたもの以外ではカバラ(ユダヤ神秘主義)からの剽窃・転用が多い。ユダヤ教から北欧神話まで、古今東西に遺る伝説はファンタジー作品を構成する一部品として用いられがちだが、『ゼノギアス』は意匠だけに留まらず、ストーリーを構築するからくりとしてカバラを転用している。

ストーリーの終盤、主人公フェイたちが翻弄されつつも対峙することになる摂理–デウスなる兵器が宇宙へ帰還するためのパーツとして創造された人類史–も、カバラ的宇宙観が下敷きになっている。たとえば人類が発掘したモノリス型の機関にして星間戦争時に使われた兵器「デウス」の動力源として使われている「ゾハル」は、カバラの神秘思想において重要な文献「ゾーハル」(光輝の書)をモチーフにしている。ゾハルの「近未来の事象を算出する機関」という設定は、ゾーハルがカバラについての膨大な情報をしたためている預言書的性格に基づいており、人類の無意識レベルでの行動指針として使われる教義のメタファーとなっている。

ゾハルのモノリス型形状と、それが外宇宙の高次な存在によって作られたという設定は、明らかに『2001年宇宙の旅』を中心としたアーサー・C・クラークの小説に準じている。『ゼノギアス』はここにカバラ的な視線を、もう一つのクラークの大作『地球幼年期の終わり』経由で差し込む。

『ゼノギアス』ストーリー終盤には「波動存在」なる三次元的には存在できないモノが現れ、プレイヤーを置いてけぼりにする勢いでひたすらに喋り出す。この「存在」という表現はそのまま同じ語で『地球幼年期の終わり』に登場しており、生物という枠を超えた最上位の総合体として説明される。クラーク本人が神秘思想に傾倒していたかどうかは推測の域を出ないが、『地球幼年期の終わり』の「存在」も、ゼノギアスの「波動存在」も、カバラにおいてアイン・ソフと呼ばれる高次の領域、神や神が創造した世界といった存在以前の性質(めいたもの)という描写が酷似している。

「常に動き続けている揺らぎのようなもの」と自らを定義する波動存在は、外部と調和して揺らぐことを止めた時に大きな事象(物語の発端としての人類誕生)を生む。作中ではこれを結合(シンクロ)と呼んでおり、晩年のカール・グスタフ・ユングが心筋梗塞と骨折によって病床に伏していた頃に迎えた幻視体験を「結合の神秘」と呼んだことを思わせる。それと同時に、『エヴァ』に対する(意匠的な)回答のようなものにもなっているところは抜け目ない。エヴァンゲリオンとパイロットの関係はシンクロ率というパラメータで測られているからだ(なお『ゼノギアス』終盤には、パイロットが精神の力によって動かす兵器、ギア・バーラーが出てくる)。

波動存在の「揺らぎ続ける波」という音(楽)的な性格は、カバリストのアブラハム・ベン・サミュエル・アブラフィアが「瞑想によって得られた思惟は音楽となる」と残したことへの回答も含んでのものだろうか。『ゼノギアス』の翌年にリリースされた『クロノクロス』(『ゼノギアス』のスタッフが多く参加している)のキーワードが「ハーモニー」であることと並んで興味深い点である。

星間戦争に用いられた兵器デウスの動力源たるゾハルが、より高次の次元にいた波動存在とエラー的に接触した結果、機関の一部として取り込まれてしまうことから『ゼノギアス』の物語は始まっている。

物語は記憶を失っている主人公フェイの過去やアイデンティティの解剖にとどまらず、世界そのものとその歴史が一つの大きな時間の流れにあることが明らかとなる。因縁は500年前、さらには創世記(詳細は省くが、これ自体が装置として用意されたものとなっている)から続けられており、人類は精神的にも遺伝子的にもデウスが「完成」し飛び立つためのパーツになるようプログラムされているという事実に直面する。改めて書けば、『ゼノギアス』の舞台となる惑星の歴史は、デウスが宇宙へ帰還するために導き出したプログラムでしかなく、そこで繁殖していった人類たちはデウスの子供であり、燃料でしかなかったのだ。

ゾハル経由でデウスに取り込まれた波動存在は自身をゾハルという檻から解放するべく、その場に居合わせた少年アベル(男)を見定めた。その時にアベルが母性を求めたことでゾハルの意思部分としてエレハイム(女)を創り上げた。アベルとエレハイムは転生を繰り返し、少しずつ記憶を受け継ぎながら一万年の時をふみしめ、波動存在の開放のために進んでいく。その転生の輪では常にエレハイムがアベルを、女が男をかばい死んでいくことが繰り返される。人類を導く指針ことゾハルの破壊は、創る男(ある時代のアベルはキムというバイオテクノロジー研究者である)と守る女という環の破壊へと繋がっていく。永い時の中でいつだって誰かを守るために女性が命を捧げていく輪廻からの脱却。聖母的信仰サイクルの破壊。人類=ヒトがデウスのパーツになる宿命という名のプログラムから解放され、物語ではなく個の人としての生を過ごすこと。13世紀のカバラ探求者イサクの弟子、アズリールの言を借りるなら「新しい創造に至るのではなく、単にあるがままに生きる形で流出する」ことを、「教えに頼らず」自らの意志で選択し決断するのが『ゼノギアス』の(そして後述する『クロノクロス』の)出した結論である。最終的にはカバラ的なもの、ユングいうところの「最新の精神治療法は宗教である」からも流れ出ていくということだ。フロイト的な回帰というよりは『Gガンダム』最終回的なそれ、というのはおかしく聞こえるが、実際にそうである。

蛇足。『地球幼年期の終わり』では登場人物たちが「こっくりさん」めいた儀式をもって、地球を統治する「上主」(宇宙から来た者たちの総称)の拠点たる惑星の座標を確認する場面がある。これを見た上主の一人が「宗教は人類の病的な逸脱」と評することで、自分たちの合理性が強調されている。これをふまえれば『ゼノギアス』のカレルレンは、合理の究極として神と呼ばれる概念と人類を一体化させることを目指してきたと考えるのもおかしくはない。神の不在を嘆いたカレルレンは偽りの伝承を設けることで人類をコントロールし、人が身を委ねる「宗教性」を利用しながら一つの目標へと帰結させる。この倒錯的かつウロボロスな設定は、運命を破壊するというフェイたちの見解とパラレルな関係にある。

※下線部分 アベルがなぜゾハルと接触したか(できたのか)、そもそも母性を求めるとかはんなのか、などの設定は明らかにされておらず、良くも悪くも想像の余地としてファンを悩ませている。

『タクティクスオウガ』のようにプレイヤー自身が未来の行く末を結果的に左右する決断を下せるわけではなく、『ゼノギアス』においてプレイヤーはキャラクターたちの背中を追いかけるような状況が続く。たとえばシェバトとソラリスの対立のくだりでは、ゼファー女王やマリアによる「力には力」の理が短絡的に見えてしまっても、プレイヤーはひたすら戦いをこなすのみである。果てのDISC2で『ゼノギアス』の読みもの化は完遂される。ビデオゲーム的な疑似体験としては希薄であり、エイミー・トマソンが提唱するフィクションの哲学いうところの虚構構成的言説(フィクションの中にある言説)と、プレイヤー(読者)が抱く内的な言説が並行していく構図となる。この交わらない読みもの的性格ゆえにプレイヤー(読者)から歩み寄る必要が出てくる。そして、その汲めども尽きぬ泉がごとき実態は受動的に消費することに偏ったゲーム観を揺さぶってくれるかもしれない。ただ、ゲーム部分は2022年にやるにはかなりキツイのが本音である。ランダムエンカウントってだけでこんなに辛いとは…。

主人公たちの前世の一つ、ナノマシン研究者キムとエレハイムのエピソード。人類の生殖機能が退化しつつある時代に生きているという設定。T.S.エリオット『荒地』のサイバーパンク的派生の一つ、早かった『トゥモロー・ワールド』なのか?

余談

『ゼノギアス』の原型が『ファイナルファンタジーⅦ』の没案であったことは有名である。厳密に書けば、大元の案は『ゼノギアス』の構想者たる高橋哲哉氏がグラフィックで参加していた『FFⅥ』の頃から草稿として作られていた。『FFⅥ』のスチームパンク的設定の象徴たる「魔導アーマー」と、おそらくは同社の『フロント・ミッション』シリーズの路線を折衷させた「ロボットアニメ」的サイバーパンクである。高橋氏はそれを『FFⅦ』のプロットとして提案するも却下されたが、この方向性で単独の別タイトルを制作する指示が下り、すでに組まれていた『クロノ・トリガー2』のチームによって『ゼノギアス』の開発が始まったのである。

制作終了後、同スタッフの多くは翌年にリリースされる『クロノクロス』も担当した。いわば『FFⅦ』~『ゼノギアス』~『クロノクロス』はそれぞれが兄弟のような関係なのだ。これらは当時のスクウェア3大サイバネティックRPG(少し視野を広げれば『ライブ・ア・ライブ』と瀬名秀明原作の『パラサイト・イヴ』も入る)であり、いずれも広大な時間の溝を埋める筋書きで共通している。特に『ゼノギアス』と『クロノクロス』は、個人が天文学的な時間を飛び越えて別の誰かと再会するストーリーという点でより近い(未来を予測するマシンが暴走し、時間・次元を越えて干渉してくるという設定も重なっている)。『クロノクロス』のラストを飾るモノローグ、「物語は終わっても人生は続く」は、『ゼノギアス』でフェイたちがプログラムを破壊することの言い換えだ。ここは『FFⅦ』が描かなかったことである。

100点満点というわけではなく、『ゼノギアス』のシナリオには惜しいというか疑問符がつく点も多い。ストーリー後半にある理由で人類の大半がヒトの原型を留めなくなってしまった際に、傷ついた人々を慰めるエリィの聖母的役割が、普遍的な意味での女性の神格化の延長に思えてしまう点。プレイアブルキャラクターとしての女性にあまりドラマが割かれていないところも、エリィの自己犠牲的な面が「外に押し付けられた」プログラムの一環であることの説得力を欠くものであった。途端にスタッフ側の世界観のようなものが浮き彫りになってしまうのである。これはビリーとジェシーまたはマリアとニコラのように、敵味方の関係問わずして親が子を導く展開の多さとも無関係ではないだろう。これらがフェイとその父親カーン(とその分身たるグラーフ&ワイズマン)のように、自己を確立し合うプロセスがちゃんと描かれていたならばともかく。この辺は沢月耀さんが「ゲーム発売当時」に書いた評をお読みいただければ。