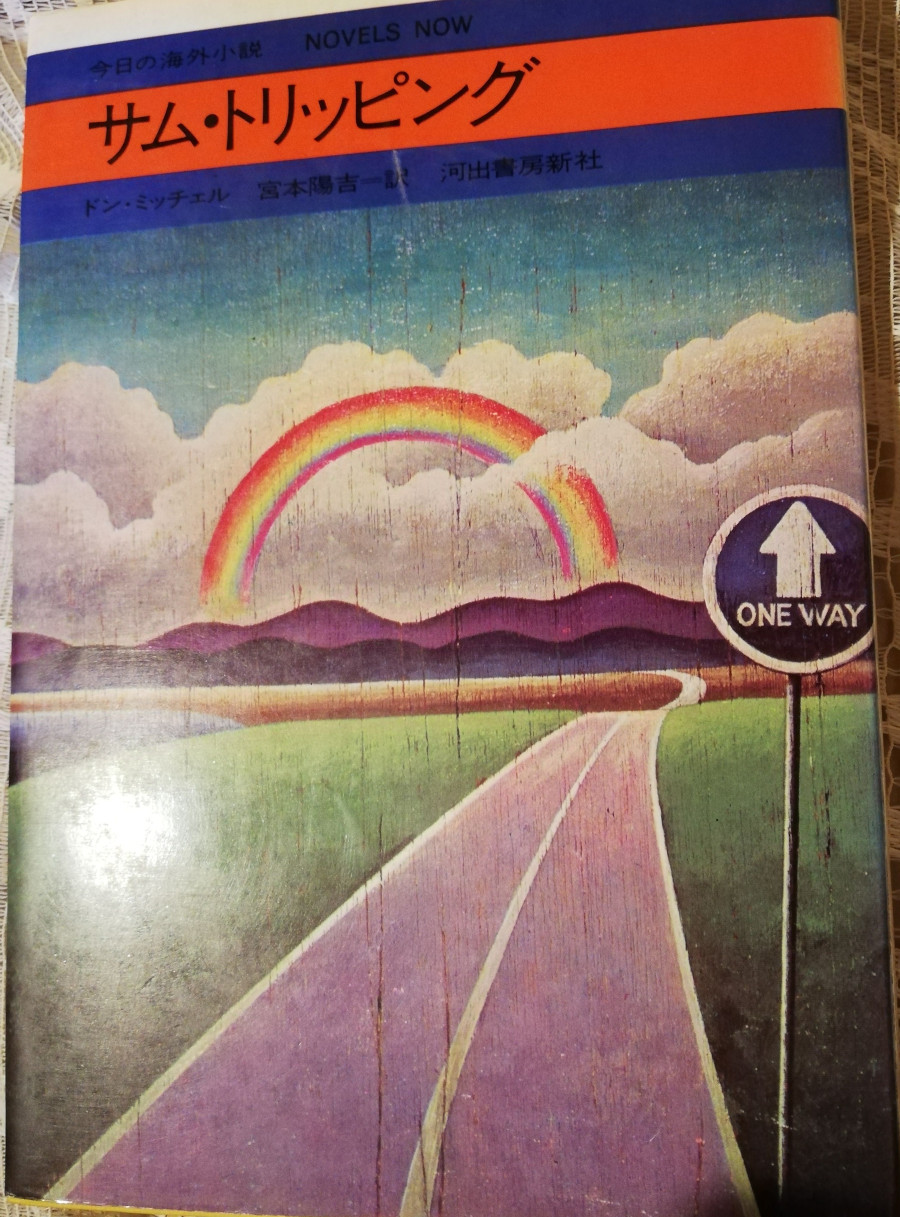

『サム・トリッピング』は70年にドン・ミッチェルなる作家が発表した小説である。裕福な家庭に生まれてレール通りの大学生活を送っていた著者は、67年の夏にガールフレンドと西海岸をヒッチハイクで縦断し、その経験に基づいて本書を執筆した。雑誌に掲載された途端に人気が出て、出版してから間もなく映画にもなったというのだから、それなりに知られた作品なのかもしれない。なお、掲載当時は『イージーライダー』が公開されたばかりであったと後書きにある。

著者の分身であろう若者・ゲーリーと、彼女のシェイが旅の道中で出会った「運転手」たちと数時間、長い時は一晩の付き合いにふける。誇張気味とはいえ、出てくる運転手または拾い主たちは当時の米国社会を構成するピースだ。人より金を信じるがレーガンだけは特例とするマダム、人体の神秘に精通する同性愛者の男性、愛と憎しみのつがいである酒豪カップル、キリスト教的価値観をアシッド体験の角度から見据えようとする作家見習いなどなど。ゲーリーとシェイはこの時代を代表する無責任な若者たちとして忌み嫌われながら、運転手たちと身の上話に花を咲かせ合う。

面白いのはゲーリーの行動から著者を辿れることだ。ジョイントは好きだがアシッドのタブは嫌い。放浪は好きだが、(だからこそ?)馴れ馴れしい他人が嫌い。出会う人々の描写は、観察とまで言えるレベルにまで細かいしぐさを捉えている。数奇のフィルターを通して世界を見ていたことの証左だろう。ゲーリー(著者)はヘイト・アシュベリーに集う若者とその現象に興味こそ持っているが、自分と彼らは仲間ではないとあちこちで宣言している。それは旅の道中で出くわした体験それぞれへの拒否感や嫌悪感の告白なのかもしれないし、大学で缶詰になってレポートを書いている自分以外の人生に対する羨望なのかもしれない。ラストでゲーリーとシェイは別れるが、モデルとなった著者とガールフレンドは後に結婚している。時間が経つにつれ、この本は著者のあり得た未来の一つとなったようだ。渦中にいた人々は自分の若かりし時代を描いた作品を読んだら何を思うのだろうか。

ビート小説に明るくない自分にとっては、この小説の生々しさが珍しく、親しみやすく感じられた。ビートとビートニクス(厳密にいえば両者は違うものだ)、そのどちらでもない、どちらにもなれない青臭さが自分にピッタリだった。浮かれる若者たちに溶け込めず、かといって保守的な大人たちにもなり切れず。ビートはバロウズからブローティガンまでグラデーションのある分野だが、『サム・トリッピング』は彼らのような独特の世界観を持たない没個性私小説だ(その割に映画にまでなってるけど)。言い伝えられるような人々の狭間で煮え切らないまま過ごしていた人だって、あの時代にはいたということだ。トリップ中に「うあお!」と叫ぶ描写が頻発するけど、実際に目にした時はさぞかしビックリしたんだろうな。こんなスケールの小ささにも親近感あり。

(20.5/4)