自分が高校生だった時分(2004年から数えて3年)は図書室に所謂ライトノベルとカテゴリされる小説が置かれていることは稀だった。電撃文庫はあったような気がしたが、ほとんどは教科書に載っているような古典。その並びの横に、わずかではあるが、ハヤカワのSF文庫が陳列されていた。

当時の自分は忍耐力がなかったので、小説を手に取っても大抵は読まないうちに飽きて返却期間を迎えてしまう。例外は、その小説が何がしかのフィクションの原作であったり、インスピレーション元である場合だった。消費者的オタクの典型である答え合わせの悦びがあったからだ。SFまたは怪奇小説は特に見覚えのある設定や固有名詞のオンパレードであった。アーサー・C・クラーク『地球幼年期の終わり』とゲームソフト『ゼノギアス』、アーサー・マッケンの諸作と高橋葉介。その他もろもろ。

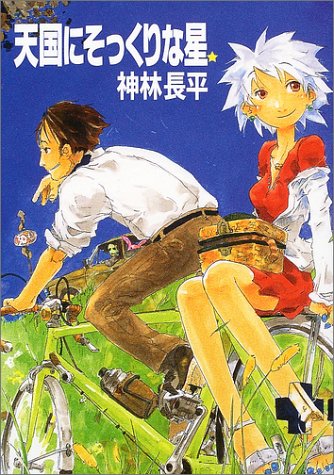

神林長平もそんな答え合わせの教材の一つとして触れた作家であった。『ゼノギアス』だとか『エヴァンゲリオン』といったSF、当時すでにセカイ系という語が使われていたかどうかは意識していないのだが、とにかくその手のSF作品のモデルであるという書き込みをネットで見かけたことがきっかけだ。最初に読んだのは『あなたの魂に安らぎあれ』。読んだ時の感想は一切思い出せず、根性で完走したものと思われる。通っていた学校の図書室にはいくつかの神林作品があり、その中で表紙だけ目にして結局手にとらなかった作品の一つが『天国にそっくりな星』であった。そして2023年。初めて同作を読んだ。休日だったとはいえ、2日で読めてしまった。表紙の絵が記憶と違うと思ったら、当時図書室にあったのは2004年(右)に復刊された時のものだったのだ。なお初版は1993年である。読後は2004年版の表紙絵の方が内容をしっかり捉えていると感じた。

『戦闘妖精・雪風』や『敵は海賊』シリーズはミリタリーという分野への興味・想像力がなければ楽しめないという印象だった(未読だが傑作と称される『魂の駆動体』はどうだろうか?)。私の場合は神林どころか宮崎駿のいくつかの作品でさえ、それが邪魔をしてくるぐらいである。それが『天国にそっくりな星』は、そうしたギミックへの執着が控え目で、そこがまずよかった。フォーカスされるのは変哲のない自転車であったり、オルゴール付きのぬいぐるみであったりする。想像力の結晶であるオーバーテクノロジーめいたものの登場は、クライマックスにおけるザークとの逃走劇の舞台ぐらいしかない。描かれる風景も、紫外線に耐えられない日陰症に苦しんだ人間が進出した星、ヴァルボスの牧歌的なそれである。主人公の坂北天界が探偵事務所を営む村、新興宗教団体が根を張る農園。都市の端っこにあるスラムや豪華なホテルの一室も我々の世界でいう日常の一部の範疇である。『あなたの魂に~』のような上下層に分かれた世界設計に似た部分もあるが、惑星ヴァルボスは(ほぼ)地下に居住空間だけが描かれるとしか説明されない。これは読んでいけばオチで補足される。神林作品に多い人間と異種の対比も、ヴァルボス人という極めて人間的な存在しか出てこない。エネルギー的に蓄えられる通貨などの仕組みもあるが、これらもまた本編を読めばわかるように、オマケにすぎない。ある意味で設定重視のSFを覆すようなオチではあるのだが、後年の映画『マトリックス』などの登場が、この作品を結果として先駆のような立ち位置に置き換えたように感じてしまう。少なくとも遅れて読んだ私にはそう思えた。

極めつけは天界の死生観が、その他人物のそれをかみ砕くように強調され、「異なるもの」、SFにおいて重要な概念とされるそれが、天界の素朴なポリシーを輝かせるために働いていることだ。「この世は牢獄」といったグノーシスめいた解説をされる現実世界に対しても、この瞬間にしかいない自分がそれを超越ないしは受け入れていくことで生まれる日常に勝るものはない。天界はそこに自己を見つけ出す。

1993年に発表されたということは執筆期間はその前年あたり。現実世界のこの時期は、物語における天界の死生観と無関係ではないはずだ。なにせバブル崩壊の実影響が及びだす直前にしてオウム真理教がメディアに露出していた時期である(そもそも新興宗教の教祖・大尽という人物の存在がそれを物語る)。終末思想は日に日に馴染みあるものに肥大し、それに依存した表現も増えていたと予想する。『天国にそっくりな星』は『地球幼年期の終わり』のような古典から当時のオウムに至る、世紀末的なものへの疑問、そして解答が書かれている。この世界が仮初でも、自分が気付かないうちに終わってしまっていても、夢の中に沈んでいるだけだとしても、愛を身近に感じるのならばそれでいい。『エヴァンゲリオン』以降の、セカイ系と記される作品に多い(とされる)閉鎖的かつ独善的な世界観と根底を共有しながら裏側に位置する境地だ。「自分がよくて、他人も、というのがいいのだ」(本編より)という天界の独白はこの作品を象徴している。登場人物の総数が少ない分、それぞれがよく動くところも読んでて嬉しくなる。天然なようで最終的には天界のキャラクターを確立させる玲美、横暴だが理由あって繊細な保安官・小平や、動くたびに性格がハッキリしてくる銀行員・矢崎、そして天界とバディになれそうな(まあ読めばそれも納得するのだが)ヴァルボス人刑事ジャンドゥーヤらのやりとりは軽快で、翻訳される際に無駄を削ぎ落されたセリフを読んでいるようだ。それとも単に現代が説明過多なだけなのか。

天国(グノーシス的にいえば虚無の地平、牢獄または地獄)においては生死老若の境はない。ならば自分の意志次第でこの世界の色彩はいくらでも変わってしまう。疑り深く傷ついた心にとってはアレルギーを起こしてしまうような、そんな心のピーカン空模様が静かに続いていく作品である。その奔放さは現代的ではないと思えるが、再びこの作品で示される世界観が憧憬として抱かれる日が来る気もしている。それほどまでに現実感がない。ゆえに頭に残る。

郷愁のシンボルとなる「Over The Rainbow」のオルゴールがある場面で不必要になるというくだり、そもそも主人公が40歳を迎える男性というのもお節介でいい気がする。10年以上後に書かれた作品と比べるのもなんだが、冴えないけれど多弁でフレキシブルな天界に『涼宮ハルヒの憂鬱』のキョンの影を見ないでもなかった。つまりは懐かしい。『天国にそっくりな星』を高校生の時分に読んでおかなくて正解だった気がする。

(23.3/25)