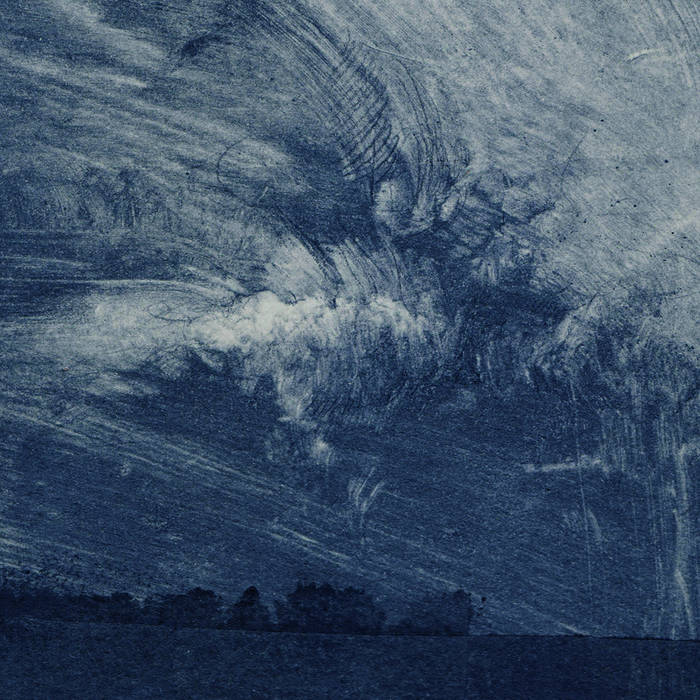

| アンドリュー・チョークを追い続けている人の中で、近年発表されてきた音楽それ自体の出来を問うている人はどれだけいるだろうか。 かくいう筆者は、出すものすべてを手に入れているわけではないが、音楽への期待ではなく、チョーク本人への信頼から追いかけている。目まぐるしい時勢下でエゴを排したまま不断に作品を積む姿勢、あえて形容するなら没頭に、わが欠乏が埋められていくような気持ちがある。ひょっとしたら自分は今のチョークの音楽自体にはさして興味がないのかではないか…。 2022年の『The End Times』も言ってしまえば、ここ数年のチョークの音楽の典型であるため、彼の音楽という物差しで測れば平凡であり、上で述べたような感想が去来した。しかし、平凡であること、平凡になっていくことにチョークの芸術があるとすれば、『The End Times』に限らず直近の作品すべてが、挑戦でありその成果とも考えられる。非凡に価値を見いださず、平凡が続くことに奇跡のような感触を覚えれば、わが平凡に気付くことができる。急ぐはいいが焦ってはいけない、と音が語りかけるかのようである。 タイトルが似ているからというのもあるが、マット・エリオットが先日発表した『The End of Days』も同じムードを持つ音楽に思えた。陰りをもって光の位置を探し出す仕草が、筆者には合う。 ネオンではなくガス灯のような明滅を、都市ではなく郊外の静寂を表すかのようなチョークの音楽的筆致は、この20年間でも不変であり、それ自体が銘柄のようになっている。いずれも同じ模様を持っている量産品の陶器が、目を凝らしてみれば一つずつに輪郭や色味に差異を持っているように、チョークの音楽にもその時々のバイオリズムめいた痕跡がある。個人を解放しない不自由さが作り得る非芸術的(西洋的?)芸術への志向が、再発盤『East Of The Sun』以降のアートワークに顕著となるロシアや東邦の骨董品への執着に繋がり、その無銘へと向かう姿勢が(逆に)彼自身の音楽を象徴するようになったのではないか。『ナホトカの幻』ではロシアの切手とおぼしき絵が使われた。日本のSiren(のちにチョークのFaraway Pressでも)からのリリース時は巻物を模したパッケージであったり、限定版にはケースが文包(ふみづつみ)的な箱に入れられた。切手、巻物、文包はすべて日常的に使用されるものであり美術品ではない。柳宗悦や河井寛次郎のいう「工藝」の概念、すなわち個人主義的に作られた(西洋史観の)「美術」を否定するのではなく更生するものとしての無銘の芸術とは(柳の社会主義的な理想が強く反映されてこそいるが)、チョークの世界観にも多分に該当するものである。よりいえば、柳たちよりも50年早く、生活と芸術の一体を提唱したウィリアム・モリスの方が近いかもしれない。モリスのタペストリーが今日では個人の美術と見なされているところも、一作家としてのチョークと共通している。 クリストフ・ヒーマンやジム・オルークらとのMirrorや、ティモ・ヴァン・ルイクとのElodieといった共同作業は例外として、チョークはだんだんと先鋭的な音というものを追求しなくなった。エゴを進歩主義的な意味で展開せず、逆に内側へと圧縮していく。より孤独に、より自己完結的に閉じていく。日本文化からウィリアム・ブレイク的な神秘的感触、いわば幻視を得たことも大きかったのだろう。Siren Recordsからリリースした作品の音、そしてアートワークに触れているとそう思う。見知らぬ土地の片隅に郷愁を覚え、それが宿らないものに取り囲まれている現在、それ自体を浮き彫りにする音楽たち。日本で生まれ育った人間がチョークの音楽にノスタルジーを感じるのは、この地点に合流しているからだろう。 2019年ごろから発表されてきた『One Long Year』やThe Circle of Days』と銘打たれたシリーズは、従来のチョークによる銅版画や古物と呼べる旧世紀の切手や写真を装丁として持たず、そう古くない時代に書かれた絵本からとおぼしき切り抜きがジャケットに使われている。この意匠を見た時はチョークが見据える過去が幼少期、すなわち彼本人の歴史に転じたかと思えた。しかし『The End Times』では再び彼本人による銅版画へ戻り、憂うつだが神秘的な一幕、遠い過去の残像めいた空模様が描き出されている。そこにはチョーク個人の過去は投影されておらず、ある特定の人々に集合的無意識として根付く感慨、ノスタルジアがある。音楽がそれ自体の平凡さとして完結しつつあるように、チョークの銅版画もまた刻印めいたものを持たない、個人的な工藝とも呼ぶべき性格を帯びてきた。 (23.4/6)

|

|---|