10年前の10月は結構リキ(力)が入っていた。観る側のわたしと、おそらく演奏する側のスクービーも。日比谷野音での20周年記念公演は、事前にメンバーのインタビューやゆかりあるバンドたちからの祝辞を収めた冊子が作られていたし、周年記念特設サイトも用意されていた。なにより当日のMCでもちょっとだけ話された、311が直近の出来事であるとみなが共有していた感覚に対して素直になっていた。だから実際に起きたこと(なかったことにはできないこと)の延長線上に2011年の『MIRACLES』や2013年の『かんぺきな未完成品』があり、日々巡業するバンドという生き方があるのだと、自分たちの人生に説明をつけているようだった。人によって捉え方はまちまちだが、巨大な事実と等身大の自分の人生というものは比較できなくとも無関係ではないのだ、とわたしは内心でプラスワンモアの注釈を添えた。

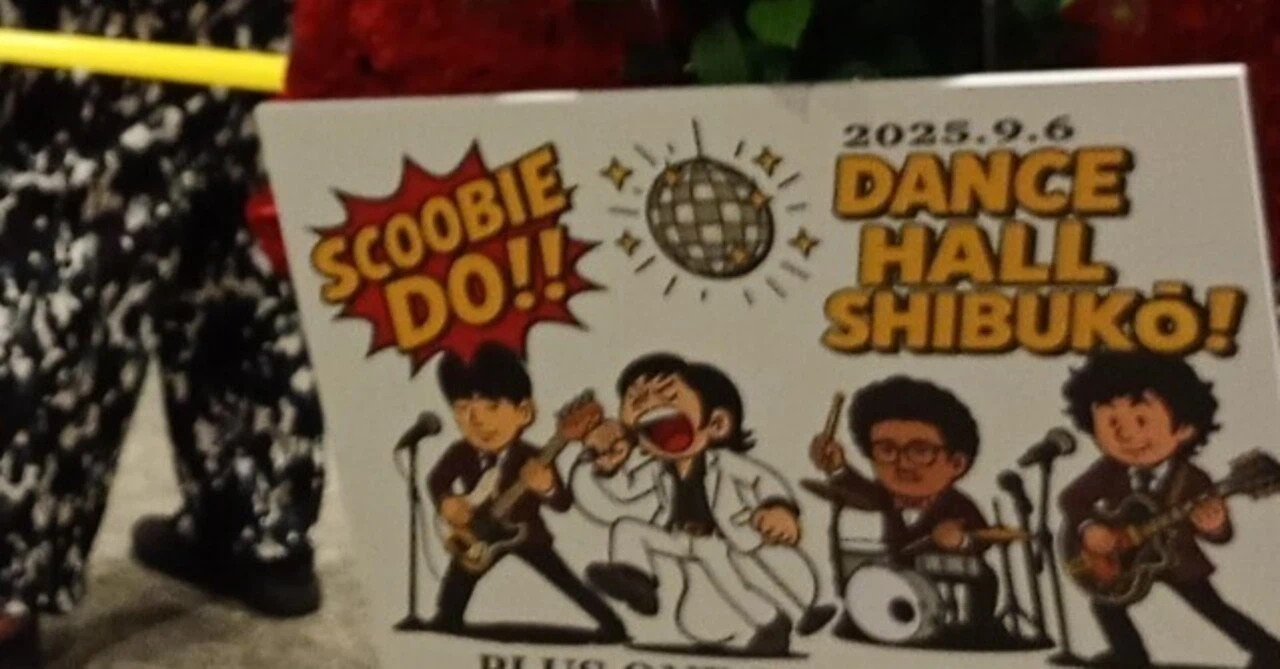

結論を書けば渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)での30周年記念公演は、こちらがヘタれるほどに底なしのバイタリティを見せつつ、リラックスした時間だった。セットリストはほぼすべて定番であり、MCの運び方(演奏前に曲が収録されているアルバム名を言ったり、アンコールで物販やツアーの告知をしたり)はいつものライブハウスと同じであった。大きな使命感もなく、変わりゆく世界の下で、変えたくない部分を守りながら生きていく。ミュージシャンやアーティストという認識もなく(当日行った人ならこの二語を覚えてるはず)、生活の糧としてのバンドマン(彼らは2006年から自社を設立し、今日までワンマン経営を続けている)をやっていく。この日訪れたオーディエンスとの心理的な距離は、思いのほか短かったようだ。

スクービーには、ネガポジ問わずわたしが日本のロックやJ-POPとして包括される音楽に抱くイメージ全部がある。それは上で述べた日常への賛歌に加えて、「世の中に対してチクッと一言」といった風なユーモア未満の打算だったり、『ロッキンオン・ジャパン』的世界観といったほうが話が早そうな「やっぱ音楽は素晴らしい」の念であったりする。それを斜に構えニヤケながら指摘したり、もっと大切なことがあると逆上しながら否定する気もない。シラケはするが、内心からそれらを捨てる気がなかったりする自分にも、いよいよ気付いてきているからだ。20年以上聴いているせいなのか、単に自分が年齢と共に変わったからなのかはわからない。

要は表現の方法が違うだけなのだ。得てして言語化すること自体が億劫で恥ずかしいものがあり、それにこだわる青臭い自分に気付かせてくれるのがスクービーの粋なところであり、おせっかいなところなのである。音と詩、そして彼らの生き方が、わがナイーブさを自省に、頑固さをがむしゃらさに変えた回数は数知れない。たまらなく偽善的で不愉快に感じる歌詞が時を経て肯定的に思えたり、あるいはその反対にもなる感覚は、変えられない過去が違う色付けをされる悦びとも言い換えられる。それは葬られてはよみがえる歌謡曲、レアグルーヴと呼ばれる過去たちのようでもあり、このバンドが「自分にとって」そうなってきた証拠でもある。311前後をまたぐ『何度も恋をする』と『MIRACLES』は、今日でもそれを教えてくれている。昔の写真を見せつけられてるような照れ臭さとともに。

スクービーの歌詞は流行り言葉や横文字が少なく、簡易な語彙でありふれたテーマ(ほとんど失恋・挑戦・ロックンロール)を歌う。彼らのルーツのソウルのように、平易なことばたちが発酵し、古きフォーク・ソングの歌詞のように個人史と結びつく。それだけに、渋公でも演奏された新曲が「インバウンド」を、同時期に発表されたシングル曲が「コンプライアンス」「ネットリンチ」「tiktok」というワード(これらは意図してのものとのことだが)を含むのは3年後見返せるかどうか自信がないほどに恥ずかしいのが本音。だが、使命感や責任のようなものが以前よりは軽くなった今日のバンドにおけるスナップの一つ、日常の痕跡の一つとしての音楽といえば、シブくはないが筋は通っている。それは何か特別なことをしているアーティストないしミュージシャンという世界との線引きなのである。

特別な存在でなくても特別な時間を作ることができる。上意下達でない、一体感という切り取りでない、バンドの語彙でいうならキミとオレの関係がここにあるならば。「ロックンロールは未定」(これは演奏するとは思わなかった!)~「Back On」~「Little Sweet Lover」の随所でマツキ・ナガイケが刻んだステップ、絶頂前のブレイクへ向かうMOBYのじたばた、突っ伏したかのようなコヤマのステージへのフォールは、自分の中に生きているかつてのぼく・おれ・わたしのロックンロールであった。

(25.9/6)