Netflixオリジナルのドキュメンタリー『The Sons of Sam: A Descent Into Darkness』(『サムの息子たち: 狂気、その先の闇へ』)は、76年7月から77年8月にかけてのニューヨークで起きた連続殺傷事件の顛末と、その背景にカルト組織の存在があったことを検証している。より正確に書けば、この検証を孤軍奮闘して進めた記者モーリー・テリーの生涯を追った内容だ。

夜のニューヨーク市のあちこちで市民が無差別に襲われたこの事件は、物的証拠や証言の乏しさから捜査に進展がなかったことや、犯人から警察へ送られてきた意味深なメッセージによって世間を不安に陥れた。「俺は怪物、俺はサムの息子、俺はチンケな馬鹿野郎」などの狂気をはらんだ挑発は、まるで68年から74年にかけてカリフォルニア州を震撼させたゾディアック・キラーの再登場を予感させたことだろう(こちらも2021年時点で犯人が捕まっていないのである)。77年8月10日に当時の郵便局員であるデヴィット・バーコウィッツが実行犯として逮捕されることで、事件は幕を下ろしたかに見えた。しかし、彼一人では犯行が不可能な現場状況と、「捜査中に」関連人物が不審な死を迎えたことに疑念を抱いた新聞記者モーリー・テリーは、独自に捜査を進めることで地下カルトの広大かつ不透明なネットワークの闇に触れていく。

『The Ultimate Evil』と「カルト」へのヒステリア

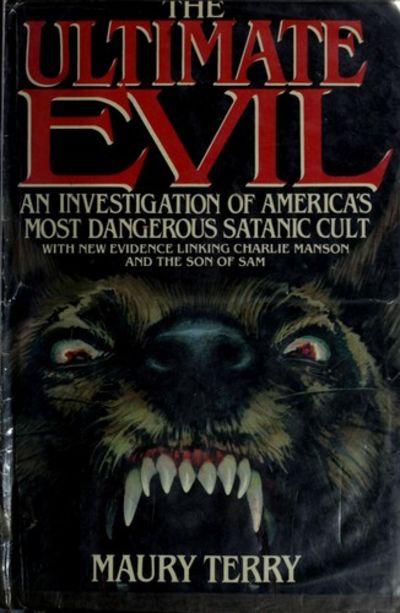

モーリー・テリー『The Ultimate Evil』

モーリー・テリー『The Ultimate Evil』モーリーは独自の調査の過程でNY市警に幾度となく捜査の見直しを求めた。NY市警が体面保持のために姿勢を変えなかったことは明白で、これに目をつけたマスメディアは一記者と警察の対立をショー的に書き立てる。サムの息子事件はいつの間にか一つの連続殺傷事件の域を越えてしまっており、政治的トピックとさえ呼べる存在になっていた。

モーリーは10年にわたる調査の集大成として87年6月に『The Ultimate Evil』を出版する。この本はサムの息子事件の背景にいるカルト組織、「The Children」とその母体になったとおぼしきThe Process Church of the Final Judgment(以下・PCFJ)の存在に言及している。

PCFJはサイエントロジー教会のロンドン支部に所属していたマリー・アン・マクリーンとロバート・ド・グリムストンが63年の英国で設立した団体である。サイエントロジー教会で共有されていた哲学に、グリムストンとマクリーン、その他会員たちが終末思想をブレンドしたことでPCFJの教義が形作られた。サイエントロジー教会内で実践されるカウンセリング的行為「オーディティング」では、質問者からの問いかけや提案をプロセスと呼び、これがPCFJ理念の核になったという説がある。また、魔術研究家のゲイリー・ラックマン(元Blondieのベーシスト)は、団体が設立直後にメキシコで経験したハリケーン下での生命の危機が一種の神秘体験となり、それがPCFJの終末的ヴィジョンの骨子になっているのでは、と番組内で推測している。

66年にメキシコからロンドンのウェスト・エンドへ戻ったPCFJは、その先鋭的な姿勢を維持したまま展開し、西海岸やシカゴに支部が設置されるまでに至った。モーリーは『The Ultimate Evil』の中で、チャールズ・マンソンとそのファミリーもPCFJに接触し、彼らから多くのヒントを得ていたと指摘する。実際にマンソンは「(PCFJ創始者の)ロバートは私そのものだ」という証言を残していた。さらに繋がりを意識するのも無理はないほど、ファミリーとPCFJ内の「イニシエーション」が共通していたことも見逃せない。たとえば、音楽がコミュニティ内で貴重な機能を果たしていた点で両者は共通していた。シカゴにあるPCFJ支部の会合では、司祭がアコースティックギターと共に弾き語り、それが「ミッドナイト・メディテーション」と呼ばれる集団瞑想のためのBGMになっていたのだ。オルタモントの悲劇によってヒッピー・ムーヴメントの凋落が決定づけられた69年、シカゴのPCFJ支部内で聞こえたこの歌(終末思想的な歌詞を持っていたとされている)に感化されたロバート・N・テイラーは、友人とともにこの会合内で演奏したことをきっかけにフォークデュオ「Changes」を結成した。異郷(非キリスト的価値観)と反近代(西欧社会)が重要なテーゼであるジャンル「ネオフォーク」を体系化した一冊、『Looking For Europe』付属のCDにChangesが収録された理由も納得できようものである。

チャールズ・マンソンはPCFJが発行していた広報誌『Process Magazine』の「death」号に寄稿していた。この雑誌は『Oz』や『International Times』のようなラディカル雑誌と同じように、サイケデリックなコラージュをもって読者の視線を奪っていた。漆黒の宣教師風スタイルと並ぶPCFJのイメージ戦略であり、ヒッピー・ムーヴメントに乗じて自分たちのメッセージを拡散する意図があったことは間違いないだろう。マリアンヌ・フェイスフルは同誌のインタビューに応じ、噂ではあのサルバドール・ダリも一読者だったと囁かれている。ジェネシス・P・オリッジはティモシー・ウィリー著『 Love Sex Fear Death: The Inside Story of The Process Church of the Final Judgment』(2009年 Feral House)に寄せたテキスト内で、当時の『Oz』誌内にはPCFJをマインドコントロール目的のカルトだと警告する文章が添えられていたと述懐している。その悪名が逆に己がPCFJへの興味を促進させた、とも。

創始者であるグリムストンとマクリーンは74年に別離し、組織としてのPCFJは衰退した。サムの息子事件が起きた76年の時点ではもう機能していなかったとされているが、今となっては眉唾であまり意味のなさない主張だ。目を向けるべきはこの時点で世界中にカルトの種を飛ばしていたという事実だろう。デヴィット・バーコウィッツが出入りしていたThe Childrenもその一つであり、後述するジェネシス・P・オリッジによるTemple Ov Psychic Youthにもそのイメージ戦略が受け継がれていったのだから。

『The Ultimate Evil』の話に戻ろう。同書は出版されるやいなや一大センセーションを巻き起こし、マスコミも大いに持ち上げた。しかし、その実は真相究明や公平な捜査の再開を求めているわけではなく、視聴率目当てのネタとしか思っていなかった。煽情的な司会と意図的な編集にまみれたワイドショー以上のものは出てこなかったことが『The Sons of Sam』ではきちんと検証されている。地味だが大事な同番組の特徴として、当時引き合いに出されたであろうカルト組織やその発行物の名前を挙げる「いかにもな」編集が控えめになっている。これは当時のメディアが見せた偏向と加速を省みたところが大きいのではないだろうか。

さて、上述の通りNY市警にとってもモーリーの持論「事件の背後にカルトの存在」と「NY市警の力不足」は耳が痛く、彼とその著書はなんとしてでも排除したい存在になっていた。当時の捜査を担当していたジョー・コフィ警部はわざわざモーリーが出演するラジオ番組に「リスナー」として出演し、司会者をよそに激しい論戦を展開した。メディア側としては双方が燃え上がってくれれば視聴率が上がるため、真偽や公平性などはどうでもよかった。やがてモーリーは自分が客寄せ程度にしか使われていないことや、NY市警を動かすほどの衝撃を与えられなかったことにストレスを感じるようになっていった。

メディア側が過剰に煽る「反カルト」、(ブラウン管と新聞づたいでのみ伝えられる)悪魔主義の異常性といったトピックはヒステリアの域に達していた。キリスト教以外のものはすべて悪魔崇拝と言わんばかりの肥大した攻撃的反応は、ヨガ教室の閉鎖や『スマーフ』のキャラクターが五芒星を描くことへの批判など、お粗末すぎる例をいくつも生んだ。「西海岸はカルトのメッカであり、そこら中にサタニストという名の反抗者がいる」などして、「悪魔」は検閲の大義名分として扱われていた。この独断的かつ強硬な態度は、かつてニクソン大統領が麻薬ルートの根絶を言い訳にアフリカン・アメリカン系の市民を局所的に摘発したこととも重なる。

『The Son of Sam』内で『The Ultimate Evil』を発端に起こった「サタニスト」へのバッシングを知った時、筆者(そしておそらくは多くの視聴者)が想起したのは2021年1月6日に米連邦議会へと突撃した、いわゆるQアノンと呼ばれる人々のことである。Qアノンの中で伝播した認識の一つで特筆すべきものが、ドナルド・トランプ大統領こそが民主党と彼らの支持団体あるいは彼らそのものである「サタニスト」から自分たちを守ってくれるのだ、という主張である。狂信的ともいえるヒステリーが敵対する個人や勢力を文字通り悪魔化しているのは偶然なのか、はたまた、それさえも政治の摂理なのか。

一連のバッシングに顕著だった、公平性に欠いた政治を後押ししたもの。それは、それぞれ別のレイヤーであるはずの事実と推測が同じ層で重なってしまう、その混乱であった。市警とそれに追従するメディアはモーリーの主張をハッキリ「陰謀論」とジャッジした。これに確固たる証拠をもって対抗していたはずのモーリーも、晩年は関係者や目撃者たちをこじつけるように接続し、まさに陰謀論の域を出ない説を積み上げるようになってしまった。そこには確かな事実と無茶な飛躍があり、サムの息子事件はハチの巣めいた構造を持ってしまった。無数の入り口/出口があり、それらを通って新たな事象が拡散していく。

『The Ultimate Evil』やサムの息子事件については『The Sons of Sam』を見てもらうのが一番手っ取り早いので、ここまでにしておく。これから書いていくのは、上で述べた「ハチの巣めいた構造」が生んだいくつかの事象、その中でも『The Ultimate Evil』を中心に巻き起こったカルト・バッシングの余波と、それとのシンクロニシティとも呼びたくなる諸処についてである。これらが一連の事件にダイレクトな繋がりを持っているわけではない。しかし、この時代でなければ生まれなかったことは確かだろう。いつもの箇条書き的な事実の列挙であるが、すべてが事件に関係しているわけではないことを承知した上で読んでほしい。

Feral HouseとChurch Of Satan

『The Ultimate Evil』が出た87年、いくつかの個人誌を発行しながら映画と舞台の批評を嗜んでいた書店員アダム・パーフリーは、友人のケネス・スウィージーと共にAmok Pressを設立する。同社の数少ない発行物であり、パーフリーのキャリア史上最大の功績と呼ぶべき本が『Apocalypse Culture』(1987)だ。これは彼とその周辺の異端者たちによるエッセイを収録した本で、カルトや猟奇といった語で集約される人類史のダークサイドを臆することなく表現している。これが『The Ultimate Evil』と同じ年に出た偶然はあまりに奇妙で、これ自体が善と悪の双対性、愛と憎しみが「つがい」で存在することを証明するかのようである。89年にパーフリーはAmok Pressをたたみ、個人でFeral House(FH)をワシントンに設立。フリンジ・カルチャー研究の大家として、パーフリーが亡くなった2018年以降も君臨し続ける出版社となった。

今日においてFHはアメリカン・ハードコア史の決定版、スティーヴ・ブラッシュ『American Hardcore』や、マイケル・モイニハン『ブラック・メタルの血塗られた歴史』を世に放つ、異端文化の理解者として認知されている。しかし、設立当初はこれらの文化はある意味で「ポップ」なものとして見られなかった。パーフリーが時代の先を行っていたことは明白だろう。それはボーダーラインの向こう側へと「半歩」踏み込み、自身が日常と異常の境目となる越境型ジャーナリズムだ。

なお、『Apocalypse Culture』は97年に増補改訂版が出版されており、そこではロバート・N・テイラーがPCFJ支部でミッドナイト・メディテーションを体験し、Changesとして歌った一夜を振り返っている。

FHのリリース第一弾はChurch Of Satan(CoS)創設者アントン・ラヴェイが71年に記した『The Satanic Witch』の復刊だった。パーフリーはCoSの会合およびラヴェイ本人とも盛んに交流していた。彼はラヴェイから息子と呼ばれていたほどであり、晩年のラヴェイを自身の仕事でサポートしていた(92年にはラヴェイの新著『The Devil's Notebook』も出版している)。

もう一人のラヴェイの精神的息子であり、CoSの後継者として名も挙がっていたのがボイド・ライスであった。ノイズ・アーティストNONとしてのキャリアは過去の記事でも書いたが、ここでフォーカスされるのは当然好事家にして異端文化研究者ボイド・ライスとしてだ。モンド・カルチャーの大御所RE/Searchによる『Incredibly Strange Films』の出版記念パーティーでラヴェイと出会ったボイドは、サンフランシスコにある黒塗りの「悪魔の家」に招かれ、それ以降は週に1度は遊びに行く仲となった。ボイドが幼少期に体験したオカルト・ブームには当然ラヴェイの著作も含まれており、後述する英国のインダストリアル~ケイオスマジック・シーンの面々と彼が共有していた終末思想は、やがてラヴェイ的サタニズムへと帰結していく。

ボイドはCoSのスポークスマンとしてローカル番組などに出演し、堂々と「悪魔教会の高司祭」というテロップと共にCoSの活動を説明した。これはラヴェイへの援助であると同時に、ヒステリックな反応を押し付けてくるメディアへのささやかな反撃でもあった。彼にとっての先達であるアレイスター・クロウリーが人生で実践したように、悪名がそのままステータスとなる力学はここでも働いた。

ボイドはその人間関係において、『The Ultimate Evil』並に触れがたい(と同時に叩きやすい)存在だった。60年代後半のカリフォルニア州は犯罪率が悪化し、80年代になってもそこに改善は見られなかったとされている。70年代にはSLAのような武装極左組織の駆け込み先になり、同時にネオナチ団体、そして多数のカルトが根付いていた。そんなところに住んでいたこともあり、ボイドは当時の西海岸に蔓延する暴力的な共同体と(時には望まぬ)つながりを多数持っていたのだ。たとえば89年には極右組織American National Front創設者のボブ・ヘイックとは女性雑誌『Sassy』のためのピンナップを撮影した。同じ頃には収監中のチャールズ・マンソンと頻繁に会話し、彼の信仰者と組んで脱獄まで企てた(もちろん未遂)。その一方で、西海岸のネオナチ団体からは、「アントン・ラヴェイはユダヤ人かつサタニストであり、その仲間も同様である」という言いがかりをつけられて脅迫されたこともある。こうした出来事が珍しくなかった80年代中頃から後半のサンフランシスコがボイドのサバイバル的個人主義、その屋台骨となる自己完結的なサタニズムを補強したことは間違いないだろう。彼が銃の所持を肯定する理由もここにある。ちなみに彼は当時から拳銃を所持するようにはなったが、実際に発砲したことはただの1度だけだという。それは本物の拳銃の所持を信じてくれないブリクサ・バーゲルトのために、彼の部屋の壁に撃ってみせた時だった。

89年6月にCurrent 93一味としての来日公演を終えたボイドはコロラド州はデンヴァーへの移住を計画する。しかし、この時点で彼の悪名は全米に知れ渡っていた。警察機構内に出回る極右活動家/サタニストのリストにも名を連ねており、当時彼の付き人的存在であったマイケル・モイニハンともども、行政から「コロラド入りにするのはどちらか一人だけにするように」と警告される始末であった。二人してデンヴァー市に移住できたが、滞在中の数年間にモイニハンは家宅捜索を受けては日々マークされ、これが同市を離れる理由の一つとなった。ボイドと別れてアダム・パーフリーのもとを訪れてからは、著述家としての才覚をさらに発揮し、程なくしてネオフォーク~ブラック・メタル史の大家となる。これは結果として『The Ultimate Evil』が巻き起こしたカルト・ヒステリーが生んだ功績だろう。

ジェネシス・P・オリッジとPCFJ

ボイドが70年代末に渡英した時の主な交流相手が当時Throbbing Gristle(TG)として活動していたジェネシス・P・オリッジだった。もともとメールアートで海を越えて連絡をとっていた二人は、フリンジと称されるカルチャーの知識を共有した。ボイドはジェネシスにとって、モンテ・カザッザに並ぶ米国からのメンターとなった。ジェネシスやデヴィット・チベットたちがコミットしていたケイオスマジック運動においても、ボイドはありったけの知識を共有し、仲間たちのレコードにも参加した。

常に孤高であることを選ぶボイドに対して、ジェネシスは指導者およびグルの素質があった。TGとその母体となったCoum Transmissionsの頃からカルトの要素を導入しており、その構造的なモデルになったのがPCFJなのである。Coumとして活動する以前の67年ごろ、いちアートスクール生徒だったジェネシスは街角で『The Process Magazine』を配っている一信者に出くわした。長い髪と髭をたずさえ、真黒な宣教師のコートとチョーカーを身に着けていたその信者はジェネシスの目を捉えた。それは後年にジェネシスが自分のカルトたるTemple Ov Psychic Youth(TOPY)をデザインする時の指針になっている。カルトに大切なものはヴィジュアルであり、ファッショナブルでなければならないのだ。TOPY会員がチャールズ・マンソンのTシャツを着たり、頭髪の1割だけを伸ばして残りを剃るヘアスタイル(ヒンドゥー教に基づいた、禁欲と退廃のバランスを象徴するのだそうだ)をとっている理由もここにある。

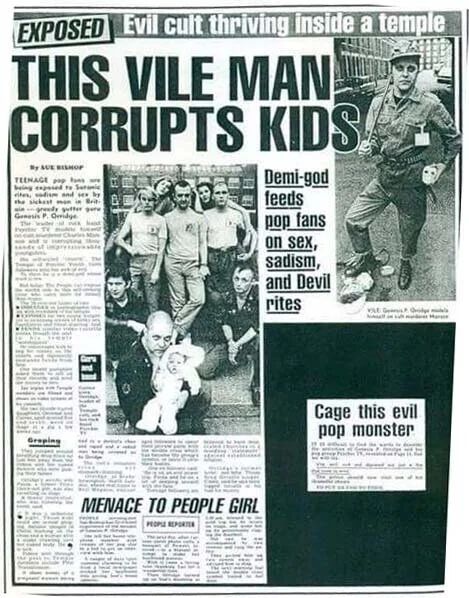

『People』誌面いわく「この不道徳な男が子供たちを堕落させる」」

Coum TransmissionsとしてICAで開いた挑発的展示、その名も『Prostituion』や、TGのナチス趣味を臭わせるイメージ、そしてカルトという共同体そのものを自らで実践したPsychic TV/TOPY。ジェネシスはあらゆる時期で英国社会、そのキリスト教義を根幹とする政治の影を踏み続けていた。それまではあくまで「物議を醸す」一アーティストとして認知されていたところが、『The Ultimate Evil』出版の翌88年に突然メディアから攻撃されるようになったことは注目に値する。同書で言及されたPCFJはそのまま「カルト」という語に抱かれる悪しきイメージの体現者となり、ジェネシスのやることなすことがこれに当てはまってしまったのだ。TOPY内のアイコンに使われていた狼がPCFJにとってのそれであるシェパード犬を想起させたこと、89年にPsychic TVとして発表した『KONDOLE』(ジョン・C・リリーの著作にインスパイアされたアルバムで、水族館におけるイルカの酷使に反対する目的で作られた)制作時に関係をもった科学者/哲学者ティモシー・ウィリーが、実はかつてのPCFJ会員であったことは実に間が悪かったといえる。

『People』や『Observer』といった新聞は、「80年代前半」のジェネシスとTOPY構成員たちの写真を一面に掲載し、悪しきカルトとして糾弾する見出しをつけた。当時構成員であったデヴィット・チベットやピーター・クリストファーソンの写真も出回り、彼らもサタニストというレッテルを貼られることになったのだ。チベットは88年に発表したCurrent 93『Swastikas For Noddy』でボビー・ボーソレイユ(マンソン・ファミリー)について歌った曲を収録していたし、同アルバムにはボイド・ライスも参加していたので、こちらもやっぱりタイミングとしては最悪だった。

ロンドンで巻き起こったカルト・バッシングの下地は、『The Ultimate Evil』の影響が出るよりも前から出来上がっていた。87年に英国警察は捜査作戦「Operation Spanner」を全土を対象に展開した。セックスの名のもとに暴力行為を働いたり、ピアスやタトゥーを入れることを建前に人を傷つけている、といった突飛な見解を盾に、警察はあらゆるゲイクラブやボディアート作家を摘発したのである。ジェネシスやTOPYに限らず英国アンダーグラウンド・シーンにおける伝説的彫師、ミスター・セバスチャンことアラン・オーヴァーズビーも、87年以降はお尋ね者になってしまった。

AIDS/HIV患者への偏見が今よりもずっと強かった時代の空気を利用したOperation Spannerは、英国政府(というよりマーガレット・サッチャー率いる保守党)が隠そうともしなかった性的マイノリティへの嫌悪と、政治思想的な意味での「反対派」への恐怖が結晶化したものと言ってもさしつかえないだろう。この圧迫は程なくしてレイヴ・ムーヴメントの促進力となり、ゲイクラブを飛び出した数多の非合法レイヴが誕生するのだが、ジェネシスはここにも合流していた。悪名役満の果ての92年、ジェネシスはとうとう国外追放の処置を受ける。

92年、カトマンズを経由して米国へと逃げ込んだジェネシスは、プロデューサーであり、レーベルAmerican RecordingsとDef Jamの創立者でもあるリック・ルービンとPCFJについて話す機会を得た。二人は当時新作のコンセプトを模索していたSkinny PuppyにもPCFJの情報を共有し、Skinnyのニヴェック・オーガはこれに興味を持った。96年にAmerican Recordingsから発表されたSkinnyのアルバムに『The Process』の名がつけられたのは、こうした経緯があってのことだった。わかりやすいことに、このアルバムには「cult」という曲さえある。

PCFJへの興味関心はアルバム1枚にとどまらず、ジェネシスとニヴェックらは新しいネットワーク、その名もThe Processを形成した。これは超個人的カルトとして個々人の活動にフィードバックさせていく知的な繫がりであり、ジェネシス曰く「目的は組織ではなく、個人の現実を直視すること」だった。ジェネシスにとっては、ウィリアム・バロウズやロバート・アントン・ウィルソンらが提唱していたような「コントロール」の認識とそこからの解放、そしてTOPYのネクストステージを目指すものであった。

95年になるとSkinny Puppyのドウェイン・ゲッテルがドラッグの過剰摂取で死亡し、リック・ルービンの自宅で原因不明の火事が発生した際に同席していたジェネシス(当時製作中だったLove And Rocketsのアルバムにゲストとして参加するため)は2階から落下して大けがを負う。これがきっかけでジェネシスはルービンを訴訟し、(おそらくはルービンも参加していた)Processの関係は早くも瓦解してしまった。とはいえネットワークとしては失敗しても、概念としてのProcessはジェネシスにとって重要であり続けたようである。95年ごろにニューヨークにあるOTOネットワークと合流してからは同市がジェネシスの拠点となった。そこからはまた別の話である。

97年にモーリー・テリーが獄中のデヴィット・バーコウィッツと対面取材したことで再びサムの息子事件に注目が集まった。だが、それも一過性のものに過ぎなかった。警察は相変わらずモーリーを「捜査の素人」と罵るだけで、背景にカルトがいたことと、現在にもそれが潜んでいることを認めようとしなかったのだ。だが仮に警察が捜査体制を改めて真相究明に励んでいたとしても、(モーリーの満足する)「真実」が明るみに出ていたとしても、この時点で『The Ultimate Evil』を巡るカルト・ヒステリーに育まれた地下文化やメインストリームにも浸透するバッド・テイストの発展と拡散は止められなかったであろう。

参考文献

Adam Parfley and more /『Apocalypse Culture』

Maury Terry / 『The Ultimate Evil』

Boyd Rice / 『Last Testament of Anton Szandor LaVey』

David Keenan /『England's Hidden Reverse』

『Have a nice day!』 interview of Boyd Rice

2016年にはPCFJのドキュメンタリーも製作されている。