ネオフォークの原型を作り上げたDeath In JuneやSol Invictusの母体が社会主義的主張を訴えたパンク・バンドCrisisであること、その一見すると180度逆である方向転換が、70年代末英国の左派組織(SWP)やRock Against Racismのような運動への失望に起因することは前の記事で書いた。長く続けたSol Invictusをいったん凍結させ、現在にCrisisとして復活したトニー・ウェイクフォードは、かつての失敗を振り返る時に「自分たちよりCRASSの方が正しかった」と強調している。イデオロギーで結びついても結局は上下関係のようなヒエラルキーが発生するから、独立した第三極として抵抗し続ける方が持続性がある分、個人的かつ現実的ということだ。「PC 1984」というジョージ・オーウェル的プロテストソングを歌っていたCrisisが「連帯」に対して懐疑的な態度をとったことは、長い時間を経て明らかになったオーウェル本人による隠れ共産党員告発によって説得力を増したように見える。悩ましいことに、オーウェルの事実が発覚するころには、Crisisとしてではなくヨーロッパ主義的ネオフォークバンドの重鎮というイメージの方が有名になってしまっていたが。とにかく、今回は「パンクは死んだ」と歌ったCRASSがロンドン・アンダーグラウンドに与えた影響について。

個人主義的アナーキズム

パンクについて書かれた文献、特にポストパンクと呼ばれる時代を取り扱ったものに触れていくと、CRASSとThe Clashのようなバンドには大きな違いがあるとわかる。サイモン・レイノルズは『Rip It Up and Start Again』でCRASSを「あからさまに政治的で扇動的」と評し、The Fallのような超シニカル・バンドの特異性を際立たせたが、実際はCRASSもThe Fallのように左右のイデオロギーが差し出す手を払いのける、いわばオルタナティブな姿勢をとった存在だったのではないか。少なくとも79年の時はそうだった。ジョージ・バーガー『CRASS』(2006年出版。2012年に河出書房新社から邦訳刊行)に綴られたメンバーたちの証言と、参照される当時のプレスの反応を見るだけでもそう思える。CRASS本人以外に目を向けるなら、ファンジンの視点から当時のパンクおよび社会運動にクローズアップする『Ripped & Torn (1976-79): The Loudest Punk Fanzine in the UK』(2018 トニー・ドレイトン著)が良い資料だ。同書「The evolution of an anarcho-punk narrative 1977-1984」のチャプターでは、CRASSのアナキスト・パンクという姿勢が、まるで一つの実験のように観察されていたと書かれてる。

"アナーキーを政治的な行動としてではなく、心理的または創造的な変革であると解釈する人もいた。アラン・ライダーはファンジン『Adventures in Reality』で簡潔に述べている。ライダーいわく社会とはゴムひもであり、慣習、道徳、伝統、社会的、政治的、性的な条件付け、法律、監視、ハラスメントをきっかけに人々がそれを引き伸ばし、その後また元の形に戻るものだと説いている。さらに彼はアナーキーをこのように定義する。「それは非政治的な精神・態度であり、達成されれば何ものにも影響を受けなくなる。因習の存在に気付いて見分けることができれば、それがとても粗雑でぎこちない支配的な試みだとわかる。ゴムひもは強く引っ張れば千切れるが痛みを感じることはない。むしろそこで初めて自由に気付き、安堵する」。

79年に入ったばかりの頃、つまりマーガレット・サッチャー政権によって英国が新自由主義に突入する直前、CRASSは労働党党首をサンプルに左派を批判していた。右派の多くは信条がなく行き場のないフラストレーションの産物(スキンヘッズに若者が多いことを考慮したのだろう)であるが、左派は特権的な権力と組織がそうでない者を断罪する傾向にある、と。ポリティカル・コレクトネスという語が現在ほど一般的でなかった時代とはいえ、こうした態度が右派やそう括られることに無自覚なスキンズたち(主とはいえないが、CRASSとそう遠く離れていなかったOi!ムーヴメントと支持層が被っていた)から都合よく解釈されるのは想像に難くない。しかし、79年に音楽プレス『New Musical Express』から意図せぬ印象を持たれた(前記事参照)Crisisにとって、この意見はこれ以上ないほどにリアルだった。

もっとも、この態度が結果的に一つの思索、当時のCRASSの試みの一つに収まったことは忘れないでおきたい。たとえばスティーヴ・イグノラントは『CRASS』の中で、一時期のCRASSのふるまいを「今では後悔している」と断言している。サッチャリズムが英国を変えてしまうことを想像はできても、そのスピードにまでは至らなかったということだろう。後述するフォークランド紛争によってCRASSはこの傍観者的立ち位置を改めざるを得なくなり、最終的には分解する。皮肉にも今日まで伝わるバンドのパブリックイメージはこの時に形成された。直接的だが紋切り型でわずかな特権意識が見えるリベラリズム。70年代末のCRASSが批判していたものである。

CRASSがとっていたアナキスト的態度は60年代への回答であると同時に、かの時代の産物でもあった。少なくとも実質的リーダーであったペニー・リンボーにとってはそうだろう。彼はタダ同然で手に入れた郊外の小屋に友人たちと住み始め、そこを「誰もが立ち寄れる場所」にした。リンボーやアートスクール時代からの付き合いであるギー・ヴァウチャーは、やがてダイアル・ハウスとして伝説化するこの場所で共同体的生活を営み、場はCRASSをそうたらしめる一要素にさえなった。ヒッピーまたはキブツ的な「シェア」に近いルールこそあったが、リンボーはこの生活をコミューンと呼ばず、より個人的な集合であると説明している。コミュニティの中では酒や大麻の類も例外(スティーヴ・イグノラント)を抜きにすれば無縁で、代わりにハイにさせてくれるものが政治やアートについての議論だった。ここは68年パリの暴動に加わった学生や詩人たちを思わせる。この閉じた共謀的生活が世間との溝を生んだのは確かなようで、CRASSの引力はスキンズの大群から左派メディアの辛らつな声(中流出身のリンボーは己惚れるボヘミアン云々)、あらゆる誤解や偏見を寄せ付けるようになった。

第三極あるいは中立とは、誰の味方もしないことではなく、誰の敵にもなることである。そう言わんばかりにCRASSは両サイドから睨まれ続けた。しかし、イデオロギーではなく自分自身に根を張る姿勢、あらゆる象徴をシチュエイショアニスト的にブレンドすることでそれらへの警戒を強調するロゴ(イヴをそそのかした蛇、十字架、CNDキャンペーン、スワスティカなど)など、一見するだけでは真意を図りかねるアイデアは、直接的な運動に挫折したCrisisにとって説得力を持っていた(労働党支持を公言していたCrisisは、かつてCRASSを批判したこともある)。

Crisisを終えたメンバーたちがDeath In Juneとして再始動した時に採用したイメージの多くはJoy Divisionに由来するものだったが、CRASSと重複する部分も多い。言葉以上にイメージに富んだ記号(Joy Division『An Ideal For Living』EPに使われたヒトラー・ユーゲントの写真、CRASSのロゴ、DIJのトーテンコップ)、心象風景そのものの色あるいは思想的な意味での「黒」。60年代の解放運動とその停滞の落とし子であるDIJ(Crisis)にとって、ポストパンクは二度目の青春であり、反転したサマー・オブ・ラヴとなる。後にCurrent 93らと築くサークル(コミューン的スクウォッティングとフォーク・ミュージックへの開眼)は象徴的だ。

パンクとしてのアンチクライスト

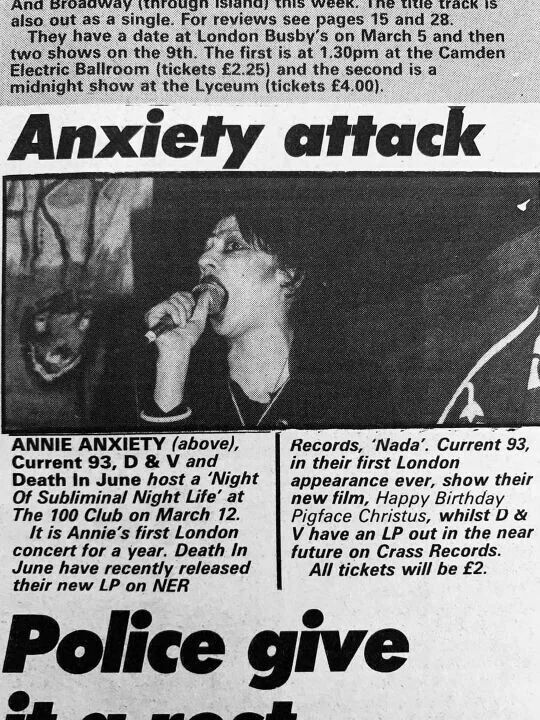

Little Annieことアニー・アンクザイティのロンドン初コンサート(1985年3月12日)を捉えた写真。この日の共演は同じCRASS Recordsからレコードを出したD&Vと、Current 93、そしてDeath In Juneだった。

ジョージ・バーガー『CRASS』では、バンドのメンバー以外にも当時のプレスに執筆していたジャーナリスト/アーティストの証言が登場する。興味深い人選が『Sounds』誌へ寄稿していたデヴィット・チベット(Current 93)で、CRASSに冷ややかな反応を示していた同メディア内において、彼は唯一の擁護者であった。

チベットはカトリックであると同時に、幼少期を過ごしたマレーシアの風土(多数の民族が住むことで独自の宗教圏が形成されていた)や奇書『The Third Eye』(56年ロブサン・ランパ著。当初はチベット仏教徒による同教の解説書とされていたが、後にまったく無関係の英国人男性によって書かれたことが発覚した)によって非キリスト教的歴史観にも興味を持ち、やがてアレイスター・クロウリーやナチスを経由しての異教探求者となる。そんなチベットがCRASSに惹かれた理由といえば、バンドの問題作として名高い『Reality Asylum』だろう。キリストに唾を吐きかける詩のせいでアイルランドのレコードプレス業者が生産を断ったというエピソードでも有名な一曲だ。『CRASS』の中でチベットが話しているように、この曲は反キリスト(教)というよりも、キリスト教を支配的に機能させる制度についての警告だった。それはThe Sex Pistolsによる王室批判や、Throbbing Gristleがヘゲモニーを説明するためにナチスを象徴的に使用したことと地続きである。

英国が築いてきたシステムの欠陥を指摘する点においてアナーコ・パンクとアンチクライストは同じである。教会の鐘や讃美歌に反キリスト的声明がコラージュされる「Reality Asylum」とCurrent 93のファースト・アルバム『Nature Unveiled』(1984)を聴き比べてほしい。

85年に100クラブで行なわれたCurrent 93のライヴにはスティーヴ・イグノラントがステージに立った(もっとも、これはCRASSの停止を経てからの出来事ではあったが)。Current 93はCRASS Recordsからレコードを出すことこそなかったが、レーベルに属したアーティストたちと客演したり自身の録音に招くなどして互いを支えあった。リトル・アニーは『Nature Unveiled』にも参加し、D&Vは同じギグに参加することが多かった。後のThe SugarcubesとなるKUKLもCRASS Recordsからアルバムを出し、地元アイスランドとロンドンの地下シーンの接続と豊潤さを象徴する例となる。

Rudimentary PeniはCRASSがプッシュしたバンドで最もオカルティックといえる。彼らもまたロックスター的偶像を拒み、文章とアートワークを通して語りかける姿勢を好んだ。ボーカル/ギターのニック・ブリンコは精神を病んでおり、入退院を繰り返しながらラヴクラフト的詩世界を展開し続けた。クトゥルフ神話、神が造ったとは到底考えられない生き物たちが跋扈する世界を歌うことも一種のアンチクライスト宣言だった。この「モッシュして読むラヴクラフト」は88年の『Cacophony』(Outer Himalayan Records)で頂点に達する。ブリンコの強烈でどこか愛嬌のあるドローイング(バンドのジャケットはすべて彼による)は、ケイオス・マジック運動機関紙『Chaos International』の表紙に使われたこともあり、ここもCRASSとロンドンのオカルティズム・シーンの接点と呼べる。

集合から個人へ

82年4月からアルゼンチン沖の交戦をきっかけに起こったフォークランド紛争への糾弾をきっかけに、CRASSは世界を俯瞰する第三の勢力として振舞えなくなった。起きた出来事に対して反応することは現実に後れをとることを意味していた。しかし、自律性を重んじ、ついでにいえばリーダー(指導者ではなく)的役割を果たしていたペニー・リンボーやイヴ・リバティーンらのアーティスト気質がイデオロギーを拠り所にするのは難しく、CRASSは84年に停止する。活動休止前に出された最後のリリース『Acts of Love』はリンボー個人のレコードともいえる作品で、ゆったりとしたクラシックやイージーリスニング風の音楽を背にした詩が50篇収録されている。CRASSの精神的派生であるハードコアの主流が「速くて短い」ことを考えると面白い(いや、どうだろうか・・・)偶然である。

CRASSはその個人的アナキズムによって集合であることを保てなくなっていた。どんなバンドや組織もそうであり、平和とは無理やり用意された調和でしかないと思わせるシビアな事実である。Death In Juneもその例にもれず、84年から85年にかけてバンドは瓦解していた。トニー・ウェイクフォードは極右政党であるナショナル・フロントに一時的とはいえ入党することでDIJを追放され、後悔とブランクの数年を過ごす。もう一人のメンバーであるパトリック・リーガスもバンドを抜け、ダグラス・ピアースのソロとなったDIJは黙々とタブー追及(ナチス党歌の使用など)に身を費やし、見る者に思考と自立を促し続けた。しかし、その問題定義自体がアイデンティティとなってしまった面も否定できず、DIJはピアースが己の精神に誘導されるというトランス状態そのものになった。2006年の『Occidental Congress』インタビューでピアースはDIJを「余暇をつぶす農業のようなものではなく人生そのもの」と説明した。これが晩年のCRASSを例えたものであるかは誰にもわからない。CRASSは自らの第三極的立ち位置を自戒したが、ピアースは数多の(勘違いした)フォロワーを作り出したことに対して思うところはないという。対照的に、トニー・ウェイクフォードは自分の立場でできる行動をもってネオフォークと自分を明確に分化させている。これについては前記事参照。

黙して歌い続けるDIJやSol Invictuらの神秘的な引力はネオフォークという表現を型に仕立て上げ、一つのシーンにまで昇華した。題材となったヨーロッパ文化史、異教への関心、反グローバリズムと隣り合わせのナショナリズムは同シーンのコードとなり、たくさんのエピゴーネンとわずかな発展形が生まれた。そこにはマイケル・モイニハン(Blood Axis)のような文化史研究者も含まれており、主にスカンジナビアから勃興するブラック・メタルとも無関係ではない。ブラック・メタルの文化史については数多の識者(ダイヤル・パターソン『ブラック・メタル - サタニック・カルトの30年史』や、3月に復刊されるモイニハン著『ブラック・メタルの血塗られた歴史』など)を参照していただくとして、あくまでメインストリームとは合流しなかったネオフォークおよびDIJの孤独については『Live and Let Live』を参照してもらいたい。