-『FEECO』はどんな経緯で作られたのですか

もともと自費出版で本を出していましたが、トピックごとに本を作るのは面倒だしお金もかかるので、ひとまとめにできるプラットフォームとして雑誌という体にしました。自分が関心を寄せているアーティストたちとの結合点のようにもしたかった。

知り合った人たちとは互いのプロジェクトの宣伝したりして支え合う関係になっています。クラクフ(ポーランド)に住んでいるXuhは創刊号の表紙を担当してくれて、2号では、彼女とMagdalena Rzepeckaが今年出版したばかりのzine『ciut』について書きました。 Leonardo Casasが編集する『Estrellita Mia』が私についての記事を書いたのち、私は『EM』の「Japan Issue」のキュレーションや、同号に収録された市場大介さんのインタビューを訳しました。『Esrellita Mia』も『FEECO』のようにアーティストが集う場またはその人々への通路のようなもので、Igor Ruz、Ila Pop、Gea Philes、Whale Song PartridgeとThe Partridge Family Templeのクルーたちの多くをここから知りました。

『Randal's Friends』(Ranfren)の作者であるcaptainhowdieは上で挙げた人たちが属するシーンとは別のところで知った。 私はcaptainhowdieが普段何をしているかどころか、年齢や性別さえも知らない。そして、そのままの関係でいようと思っています。ただ一つ言えるのは『Ranfren』は日々描き続けられていて、作者本人のもとから独立して成長しているようにさえ見えるということ。 混沌のスラップスティック時々ノスタルジック。シュルレアリスティックだけど、確かに在る世界。展開は予測がつかないし、漫画を読んでいたら気分がぐちゃぐちゃになる。 captainhowdieのサイトは一度は訪れるべきです。かつてのインターネット・サーフィン(人によって定義は様々ですが)時代を思い出します。vaporwaveのような現象と重なるけど、オンリーワンの世界観が出来上がっている。

-雑誌の概要を教えてください。

まだ知られていないアーティストや手つかずになっている領域を紹介したいと思っているのですが、ただの報道以上のものを目指さないといけない。一過性の出会いで済ましてしまうのは無責任なので、それはできる限り避けたいと思っています。 そのためには、コミュニケーションを深めるために最低でも英語力をつけないといけない。取材している人と対等な立場になるように努力しないといけない。勉強はしているつもりなのですが、日ごとに忘れていくので本当に困っています。環境がそれほど良くないので勉強に集中できないため、すべてはここから解決させないといけません。

物珍しさだけで付き合っても長続きはしないし、真摯な関係にはなれない。大抵は相手が売れて一切相手にされなくなるか、途中でやめてしまうかの二つだと思うので、こちらに時間とエネルギーを使ってもらうからには、こちらも相応の態度で臨まなければならない。

-ほぼ日英バイリンガル表記ですが、そうした理由はなんですか。

日本語で書く目的の多くは海外の作家作品事象諸々を読者に紹介することと、日本的でない視点を伝えることです。日本で育っていると、自分のことを「日本的思考」とは思っていないのかもしれない。逆に取材した人たちも自分のことを「日本的思考ではない」と自覚していない。この2つを同じ空間に置くことで、必然的にそれぞれの違いが浮き上がる。無数の部屋に繋がっている廊下のように、複数の考え方とその違いを俯瞰できる役割を果せたらいいと思っています。プラグマティックな視点と言えるかもしれないけど、まだ私自身がそこに至っていない。

-Feecoという名前はどんな意味が?

特に意味はないですが、名前そのものはビデオゲーム『Abes's Exoddus』(『エイブ99』)に出てくる駅の名前です。このゲームはOddworldの『エイブ』トリロジーの二つ目にあたるもので、10歳の時に1作目の『Abe's Oddeysee』(エイブアゴーゴー)をプレイしてから、このシリーズおよびデベロッパーのファンになりました。ヴィジュアルからメッセージ性まで私の審美的基準の一つになっている。名前に限らず、ビデオゲームから引用していることは多いかもしれない。

雑誌の見た目もビデオゲームのガイドブックの影響を強く受けていると思います。ガイドブックはどこを読んでも面白く、データや画像が列挙されていたり、一つ一つは些細である情報が詰め込まれているところが好きです。画像に添えられたキャプションが、書き手の個人的な話だったりするともっと良い。特に影響を受けたのは、APEという会社によるガイドブックです。『スーパーマリオワールド』や『スーパードンキーコング』はデータと独自のデザインのバランスがあって、本が性格を持っている。あと『ウン・ジャマ・ラミー』も好きでした。

ガイドブック以外の例では一般的な洋書のフォーマットらしくしようとも思っています。ペーパーバックや『WIRE』のような雑誌は文章が延々と続き、たまに図版が入ってくる。日本の商業雑誌はどうしても目につく広告やキャッチーなコピーでいっぱいになってしまうので、これに見慣れていると洋書のストイックな感じがかっこよく見えます。

文章自体にも洋書の影響が大きく出ていて、正確に書けば邦訳された本の文体が好きです。日本語に訳すとどうしても(原文よりは)文章が堅くなってしまうのですが、その方が無駄に馴れ馴れしいものよりも読みやすい。だから自分でも何かを書くときには、感情やエゴを出しすぎないようにしている。意識せずともそうなります。

いわゆるZINEを作るようになる前は、インターネット上に文章などをアップしていました。ZINEという文化を知るずっと前から、個人サイトは私にとってZINEのような機能を果たしていた。とてもパーソナルな空間であり表現でした。今はSNSが主流ですが、ホームページの方が自分には合っていると日々思います。

本格的にZINEを作り始めたのは2009年ごろで、作っている人や興味のある人の集まりが身近なところで開かれていたため、それによく参加していました。集まる人たちに共通しているのはZINEを作っているということだけなので、苦手なタイプの人間にもたくさん出くわしましたが、自分がどういう人間なのかを認識する機会にもなったから嫌な思いはあまりしませんでした。集まりには参加者同士で自己紹介をする機会もあったのですが、自分はそれがあまり好きではなかったと今になって思います。はっきり言えば、他人と繋がりたいという欲求がほとんどない。同じ趣味や接点を持っていようが相性の良さとは無関係です。人の輪に入るのが苦手なことは中学生あたりからすでにわかっていたため、特に驚くことではなかった。

日本以外ではどんな認識かはわかりませんが、スクールカーストという概念がありますね。学校に馴染めない人は別の出口を探そうとする。それは部活動だったり学校外にある趣味のサークルだったり多彩だと思うのですが、とにかく人が集まると、逃避先にも学校と同じようにヒエラルキーが発生する。社会がそういうものなのだろうけど、とにかく自分にとって良い環境ではなかった。人は安易に繋がるべきではない。

-ヴィジュアル・アートも作ってましたか?

たまに時間つぶしでやるくらいです。自分の表現(アート)の場はそこではない。

-書くことや編集することをアートと考えていますか。

これらをアートと呼ぶことはできますが、自分のやっている筆業は図書館の司書的な作業だと思っています。「司書」という表現は、私が尊敬するアーティストの一人であるピーター・クリストファーソンが、彼のプロジェクト「COIL」を説明するときに使ったものです。私は音楽や絵画などを趣味以上のものとしては作っていないのですが、その姿勢に影響を受けているのだと思います。COILは大量の知識を音楽に変換して発信していました。つまり、私が書いている本には、まず第一に多くの言説とデータがある。そこには事実しかなく、書き手のエゴがない。似たようなものがあるとすれば、本を作りたいという好奇心とドライブのようなものです。ただの事実の羅列では面白みに欠けるので、多少はつなぎ方に気を遣いますが。

-音楽も作っているんですか?

「音楽」とは呼べない(笑)。 楽器はいくつか持ってて、まともに完成させずに音を鳴らして遊ぶようなものです。

-レコーディングをリリースするレーベルを持っていますか。

Suikazuraというレーベルからのリリースには音楽も含まれます。イタリアのJuan Scassaが不逞社の名前で出した音源も過去に限定的に出しました。Suikazuraは英語でいうHoneysuckleです。なんでそんな名前にしたのかは正確には覚えていない。先ほど名を挙げたピーター・クリストファーソンが2010年に亡くなった翌年、Current 93が『Honeysuckle Aeons』というアルバムで、スイカズラを彼への献花としていた。もしかしたら、それがレーベル名の由来なのかもしれません。

-司書的なアプローチはレーベルにも反映されていますか。

していません。 レーベルは私にとってプラットフォームのようなものです。そこに手がけるものすべてを放り込みます。

基本的に私が作るものはすべてレーベルの出版物になります。『FEECO』もそうだし、本や音楽だけでなく、イベントもそうですね。例えば、2018年に友人とNurse With Woundのトークショーを企画しました。そのイベントにもカタログ番号をつけました。これは私が尊敬するレーベルのひとつ、トニー・ウィルソンのFactoryにならったものです。彼らはポスターや建物、法廷闘争の記録にまでカタログ番号を付けた。アンディ・ウォーホルにインスパイアされたものだと思うけど、私がこのアイデアを知ったのはFactoryからだった。

-Nurse With Wound(NWW)の評伝はそろそろ出ますか?

出るといいですね。COVID-19の影響があるのかどうかは知りませんが本の発売は遅れています。原稿自体はすでに完成しているのですが、とにかく遅れているので周囲の人間にも忘れられかけている。

執筆を始めたのは2016年秋ごろからです。批評や考察ではなく、アーカイヴ的役割をもった内容になっていて、2017年と2018年に行なったNWWことSteven Stapltonのインタビューと、彼の関係者30名以上から集めた証言をベースに書かれている。Stapletonへのインタビューは2回ともアイルランド西部にある彼の土地、Cooloortaで敢行しました。本を書き始めた時は彼の周囲の人物に質問文をメールで送っていただけだったのですが、のちに駄目もとで彼本人に手紙を送った(彼はメールもインターネットも使わない)。返事は期待していなかったのですが、ほどなくして彼から取材を許可が届いたので、アイルランドへ行くことにした。

表紙に使われる予定のコラージュ(一部分)。Steven Stapleton書き下ろし。

表紙に使われる予定のコラージュ(一部分)。Steven Stapleton書き下ろし。-すごいですね。どんな感じだったんですか?

彼の家はシュルレアリスム版ディズニーランドだった。

家の様子は2004年か2006年にメディア『Brainwashed』が公開したビデオで知っていた。しかし、あれは10年以上前の記録なので、私が実際に行った時は変化が見られました。彼にとってCooloortaはキャンバスのようなもので、そこかしこに彼の作品が置いてある。 無数にある家は彼とその家族が自分たちで建てたものです。私が訪れた時にも家を建てている最中で、2018年に訪れた時には内装が出来上がっていたから中へ入れてくれた。建てたばかりのキッチンで食事をごちそうしてくれたんですよ。土地内にはたくさんの動物たちもいて、家畜としてではなく「家族」として共存しています。訪れるたびに新しい家族が増えている。彼の工房でインタビューをしている時も子馬や豚が頻繁に入ってきた。

Y.Hirayama 2017年、Steven Stapleton邸にて撮影

Y.Hirayama 2017年、Steven Stapleton邸にて撮影彼らの生活を一言で表現するならばヒッピーが一番近いのかもしれないが、それだけではない。歴史的にヨーロッパ大陸には「放浪者」が生き続けている。ジプシーやニューエイジ・トラヴェラーなど、時代や状況に応じて様々な定義付けがなされますが、ステイプルトンはアーティストであり、強い個人主義者であるというバックグラウンドがあるので定義が難しい。時期でいうならニューエイジ・トラヴェラー運動の只中に彼は移住した。

私見ですが、彼の人生には彼を育てた3つの思想というか文化的運動が強く反映されている。ダダ/シュルレアリスム、1968年パリの大衆運動とラディカルな左派思想、そしてパンクです。

-急進的な左派思想と彼の関係は?

68年5月ではフランス全土で激しい市民運動が続いて、デモやゼネスト、大学の占拠などが繰り返されました。この抵抗の姿勢はアートにも影響を与えた。ベトナム戦争への抗議も運動内にはあったので米国西海岸のヒッピー運動と同期するタイミングですが、あくまで両者は別ものです。

この時期に登場した、あるいは残されたアートの多くはStapletonのエクストリーム的存在です。音楽だけでもRed Noise(Boris Vianの息子、Patrick Vianが参加)、Mahogany Brain、Colette Magnyなど。彼が重要と考えるアーティスト/バンドの名前を列挙したリストは有名ですが、こうした作家たちの名前はみな同リストに登場する。

彼らは音楽やパフォーマンスの分野で当時のラディカリズムを表現した。政治的な創造性はダダ/シュルレアリスムにも共通しているし、NWWにもいえます。彼らの主張が作品の中でダイレクトに表現されているとは限りません。多くは抽象的なものです。しかし、根底には自由を獲得するという強い政治的態度がある。

-Steven Stapletonの人生から政治的態度が見つけられますか。

Stapletonは80年代末に英国からアイルランドに移住した。サッチャリズムの影響によって経済から治安まで悪化を辿っていたロンドンで家族と共に暮らすには困難だったからです。しかし、彼は創作を続けられる環境を手放すこともしたくなかった。そこで彼は決断してアイルランド西部の僻地を開拓し、集団としての生活と個人の創作を両立させる環境を作り上げていった。真に本能的であることは同時に政治的となる。

-NWWの作品に惹かれる理由とはなんですか。

その音楽とヴィジュアルが、ユニークでノスタルジックな経験を呼び起こすからだと思います。 アンドレ・ブルトンは「シュルレアリスムは幼年時代を取り戻すことである」と残していたと思うのですが、それが文字通り表れていると言えばいいでしょうか。私にとっては、ですが。

私の両親は60年代に10代を過ごしていたせいか、家の中にはビートルズやツイギーのCDや本がありました。これら60年代のアート、大衆的なものが好きであることとNWWへの愛着は遠いものではない。ソール・バスのような60年代のアーティストがダダイズムやロシア構成主義(『Nurse With Wound』のインスピレーションの一つ)の影響を受けているように、自分の好みを俯瞰してみれば、それらはすべて繋がっていると思う。

誰もが大なり小なりサンプリングをしますが、それがアイデンティティになっているような作家が好きです。イメージの選び方や並置のに作り手自身が反映される。NWWのそれにはノスタルジアがある。

同じ体験をもたらしてくれる作家は日本にもいて、高橋葉介はOddworldやNWWと並んで自分の審美的基準を築いた一人です。氏は日本的レトロ、特に昭和時代のものを描くことで知られていますが、私はデビューして間もない頃に描かれていた洋風の童話をベースにした作品が好きなのです。筆による線や木版画のような背景はコラージュのようで、どれも額縁に入れたくなる。日本国外ではあまり知られていないのは残念です。自分をコーヒーカップと思い込んでいる少女が登場するシーンがあって、それは幼少期の私にとって大きな瞬間の一つだった。

-日本国外でもっと知られたらいいと思う作家はいますか?

水木しげるはフランスやイタリアでも出版されていますので、ヨーロッパ内では認知度は特に高いと思います。水木の漫画や絵画には西洋美術がコラージュ的に取り入れられていることが多く、ダダやシュルレアリスムを知る前にこれらの作品に出会っていたと気付く瞬間が多々ある。

伝記漫画も素晴らしく、自身の戦争体験と戦後の貧困時代を綴ったものは偉大な成果です。自分が歳を重ねるほどにそうだと実感します。イタリアやカナダで『劇画ヒットラー』が出版されたように、(日本主体の)戦中戦後を描いたものはもっと多くの国に知られたらいいと思う。

日本はどの分野でも商業であることが重要視されるため、表面的なクオリティが高いだけの作品には困りません。しかし、自分はもう、そういった作品に大して興味がない。世界共通でこうした現状がずっと続いているといえばそれまでですが、とにかく水木のように商業的成功を収めた人間がそれに結びつかないものを残したことは、成功することよりもずっと大事なことと思います。

水木による「妖怪」や「自然」を描いた絵画から抱いた印象は、他作家の作品やステートメントによって呼び起こされることもあります。その一人がCOILのJohn Balanceです。彼は過去のインタビュー内でこう残しています。「若い頃は暗闇がとても怖かったので、夜の森中に入ってそれを受け止めようとした。しかし、今では暗闇を恐れるのは間違っていたといえる。あれは恐怖ではなく安らぎだった」。彼が暗闇に抱いたインプレッションは、私が水木の絵画から抱くものと同じだった。

私は10歳になるまで山の手前に住んでいました。トイレはくみとり式で、とにかく臭いから嫌だった(このせいで鼻で息をしない習慣がついてしまった)。夜中に小便をしたくなってもトイレに行きたくないのて、いつも外に出て畑で用を足していました。明かりのない外に出るのは怖かったが、同時にとても静かで夜空がきれいだと思った。水木の風景画は、当時見た山のシルエットや星空を思い出させてくれる。

また、氏はヨーロッパの街並みから秘境的なものまで、日本的でないものも大量に描いていた。そこに描かれている風景は当然日本では見慣れないものばかりで、ここは上で述べた両親の好みにもつながる話だと思います。

-NWWを知ったきっかけは?それまではどのような音楽に触れていましたか。

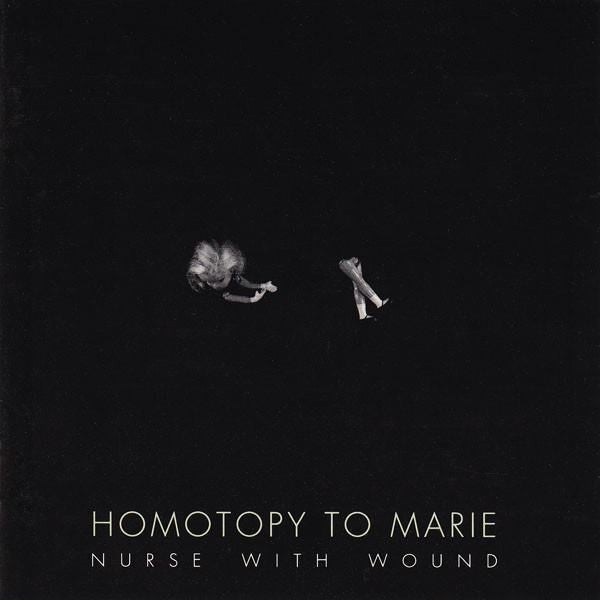

兄が捨てるつもりだった大量のCDにNWWのアルバムが一枚だけ紛れていた。本人は持っていたことすら覚えていないと思いますが、それは『Homotopy To Marie』(下写真,1992年リリース)で、美しいカバーアートだった。

同じころ、とあるNEW WAVEのディスクガイドを読んでいて、その中にもNWWのファースト・アルバムが掲載されていた。すでにNWWは入手が難しくなっていたこともあり、インターネットで耳にした例がほとんどではありましたが。16歳から18歳までは音楽的嗜好が固まった時期で、ポストパンクと呼ばれる時代の音楽とアートに傾倒するようになっていきました。

音楽の趣味もヴィジュアル込でした。小山田圭吾(Cornelius)や電気グルーヴなど、サンプリングを多用する日本のアーティストが好きだったし、今でも変わりません。CDケースやライナーノーツ、そして彼らと組んでいるデザイナーの他の仕事を探るのも面白かった。名を挙げた二者はポストパンクの影響を強く受けていたので、その元ネタを知るためにポストパンクへ傾いたところはある。ジャケットや楽曲に使われているサンプルの元ネタを知る過程で、多くのことに触れられる。

FEECOの2号でインタビューしたJG Thirlwell(Foetus,Steroid Maximus,Xordox)もサンプリングが主だった作家です。彼の場合は対象を吸収しているといったほうが正しいでしょう。彼はあらゆる経験を自分なりに咀嚼してから別のものに作り上げる。それを60歳になった今でも続けている。切り取られた楽曲は、彼の音楽内でオリジナルとは全く違う響きや機能を見せている。クラシックとロックンロールをレディメイドのメソッドで融合させる所業は素晴らしく、最初に挙げた二者への影響も大きいと思います。

(了)

司書的活動(アーカイヴ業)の報告や発行物各種は下記のリンクからお確かめください。取材費等は自分で捻出しているため、購入や投げ銭などでご支援いただければ幸いです。

note (Esoteric資料) 定期的に更新してます

Suikazura 発行物

Suikazura bandcamp

FEECO magazine