20位から11位。各所リンク済。

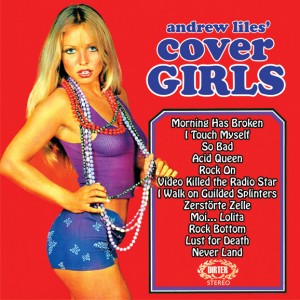

20 Andrew Liles / cover GIRLS |

アンドリュー・ライルズによるカバーアルバム。一曲ごとにゲスト女性ボーカルを招いた豪華な内容で、ライルズにとってのベストヒッツが収録されている。基本的にジャズ調のアレンジが多く、ボーカルを食ってしまうような演奏・エフェクトはなし。曲選はオールディーズの定番が多く、ゲストボーカルら含めて、幼少時の記憶を遡るような内容になっており、「実はこういうのも好き」といった無意味にハードルが高いだけの企画モノより好感が持てる。ジャズ以外にも303を使いまくった「アシッド・クィーン」(アバ)や、ドローンとウィスパーボイスがこだまする「ラジオスターの悲劇」、なんちゃってSunn O)))なアレンジとコージー・ファニ・トゥッティのボーカルが病みつきになる「ロック・オン」(デヴィッド・エセックス)などなど、色々なアイデアを試しているのだけど、綺麗にまとまっているのはライルズの手腕があってこそかな。こうした賞味期限のないものがありがたく感じる今日このごろ。 |

Marc Almond / The Velvet Tail |

日本盤も出ているというマーク・アーモンドの新作。少し前に出たマイケル・キャシュモアとの合作はもちろん、マンバス、ソフト・セル時代から一貫してキャバレーの復活に今日まで取り組み続けているのだから凄い。今作もクラシカルなセットが栄える歌謡ショーがたっぷり収録されており、ソフト・セル時代に収録されていてもおかしくない「バッド・トゥ・ミー」から掴みはバッチリ。歌や曲はもちろん、アーモンド本人の姿も含めて味わうのが正しきマナーなのだろうけど、DVD付を買えばそれも補えるようだ。敬意を抱くノーザンソウルのシンガーやボゥイ、同期ではリディア・ランチやフィータスらが実践していた古のショービズこそアーモンドの礎。自身と観衆の間に壁を作ることは悪いことではないのだと改めて思う。 |

Andrew Chalk / 世界の果ての光 |

相変わらず装丁が素晴らしいチョーク氏。40分弱の長篇一曲で、アートワークとリンクしたサウンドは流石の一言。この手の音楽は安易に感情を揺さぶるような内容にしやすく、意図が見え見えだと陳腐に感じてしまいがちだが、このヴィジュアルにはこれしかないでしょう。パッケージ含めて作品とはよく言うけれど、本作にこそふさわしい言葉だ。この先もずっと同じ彩度を誇るであろう、チョーク氏の意思の強さも汲み取れます。『ヴェガ』などの作風よりもここ数年の方が好きということもあって、ありがたい一枚だった。Faraway Pressでは限定版もまだ買えるようですよ。 |

DEGO / The More Things Stay The Same |

DEGOの新作も流行から距離をとったクラシック風。かつての4ヒーロー時代に手がけてきたドラムンベースは、自分を育んだ音楽への感謝と、それらに並ぶものを目指した結果だったはず。それが成熟してマンネリになったことから見限ったのは有名ですが、一つの山を越えて十何年、改めてルーツを振り返った結果、ドラムンベースを通り抜けて原点そのものに接近しました。リサイクル全盛期な90'sの雰囲気はムンムンですが、妙に音数の少ないトラックなど現代風の箇所も多々あるため、ノスタルジーだけではないとわかります。安易な原点回帰に終わらず、頑固故にマイペースになれるのだと言わんばかりに力を抜いて大量に曲を作っている姿が頼もしい。当の自分は小学生くらいの頃にあちこちで流れていたこの手のサウンドを懐かしく感じてしまうのだけど、自分が大人になっても同じことをしている人がいて、それに立ち会えるのは幸せなことです。「スター・トラック7」が○。 |

Phew / ニューワールド |

突然出た新作。カバーアルバム『万引き』や、小林エリカとメビウスらで着手したラジウム・ガールズを経て出てきたのは、ケルンのコニー・プランクらと記録したあの『Phew』を思わせるサウンド。あのギクシャクしたサウンドゆえにどうしても比べてしまうが、『Phew』との大きな違いはやはり歌詞。常に空中分解してしまっている内容が多かった『Phew』に対して、こちらは抽象的ながらもちゃんと受け手ありきの文章になっている。いつまでも尖ったナイフ、パンクのアイコンでいられない、さりとてメッセージを放棄するわけにもいかない、大人ゆえのジレンマを原動力にした内容は過去に似ているけど、遥かに進歩的で、痛々しい。世が世なら、このサウンドで歌モノは録らなかったのではないかと思ってしまうほどに重すぎる、しかしながら現在でしか生まれ得ない遺言スレスレのハローCQ。 |

15 U.S. Girls / Half Free |

暗さもユーモアの内、みたいな風潮は90年代っぽい?いやいや、アメリカではそれがスタンダードで、全てユーモアで括ってしまうのはいかがなものかな。個人的にも時代問わず聴く機会が多くなった、頽廃と戯れているポップス集。その現代版の矛先は現在のアメリカですが、妙に乾いた、あえて使いますがユーモアが気を引きます。彼女自身が何処まで自覚してるかは今後の活動でハッキリするのかな?サウンドの凝り具合から、3年くらい前にAndy Stottが出したアルバムにも通じるところもあると感じるけど、「セッド・ナイフ」みたいな吹っ切れ方は流石ポジティブシンキングと抗うつ剤を生んだ国ということで、彼女にもニューヨークの水が溶け込んでいる(だからこそネタに出来る)。宅録女子とかいう、おっさんの欲望丸出しな色眼鏡で見られている人ですが、ここまでカッチリ作ってる人にアマチュア感覚云々なんて言うの「も」失礼でしょう。「ダム・ザット・リヴァー」が更に透明になったような、アメリカのあちこちを反射するような歌を書いたりされたら、こっちもますますファンになっちゃうな。曲名からしてイカス「ニュー・エイジ・スリラー」から「セッド・ナイフ」への繋ぎがカッコいいです。 |

John Zorn / The True Discoveries Of Witches And Demons |

Tzadikは片っ端からリリースするので全部を追うのは難しいのだけど、たまたま買ったこれがまた良かった。ゾーンのスコアをマーク・リボーや、スラッジ畑のマット・ホーレンバーグはじめとした名プレイヤーたちでなぞる企画モノだが、一曲目から全ての楽器がフル稼働、「ファンタズムス」のフレーズ連弾きみたいに笑える箇所も多いロック寄りのセッション集。マイルスの電気モノやコロシアムといった古典と結びつけやすいシンプルさはジャズに疎い人間も引っ張り込んでくれる敷居の低さを感じる。前半からほぼ音が鳴りっぱなしで、ELPばりのプレイを見せる時もあるオルガンや、癇癪とリズムを行き交うギターが知らん顔して突き抜けてくるドライさも素敵だ。 |

Floating Points / Elaenia |

こちらもジャズ。普段はハウスの人らしいのですが、アルバムというフォーマットを意識してか、従来と違うアプローチをとったそうです。進歩の定義が難しいジャンルなので、こうしたアイデアを採用するあたりスマートな人なんだなというのが第一印象。70年代あたりでいうジャズや「実験音楽」にフォーカスしたような作風は後味も爽やかで、何度でも聴ける。歌モノがあって且つライブだったら、歌と拍子が意図せずにズレてしまうといった生ならではのハプニングも楽しめそうと思ったけど、そもそもこのスタイルを今後も続けるのかな。録音も凝っているけど、OPNやアルカみたいなオーディオへの要求が酷いものではなく、ヴォリュームのつまみを上げたくなるそれです。もっとジャズを知れば、良さがわかるのだとうすうす感じる無学にとっても魅惑の一作。そういう意味では賞味期限がとても長い作品と言える。 |

James Blackshaw / Summoning Suns |

ジェームス・ブラックショウの新作。野田薫、森は生きているのメンバーも参加。珍しい本人ボーカルも増えて、普段よりも鮮やかなサウンドになった。カレント93の参加でも知られる彼(別プロジェクトのマイインナレストでは全ての作曲を担当)ですが、60年代から70年代に根を張った彼なりのポップの定義はカレントが追及しているものと同じで、脈々と受け継がれていく。今では決して流行にはならないけど、昔のポップスを繋いでいこうと挑戦するその姿勢に惚れます。マイケル・ジラが前座に抜擢していたけど、それも納得。アコギ弾き語り=癒し、なんて偏った評価はお門違いと思いますが、多くの人に聴いてもらって、そのイマジネーションを膨らませて欲しいと思う。せっかくの日本語ボーカル「Towa No Yume」もあることだし。彼が好きと公言するジュディ・シルやトラッドを軸にしたサウンドは充分受けるとは思うのだが、いかんせん日本ではまだまだ評価が追い付いていない様子。 |

11 Jon Seagroatt and Ian Staples with Bobbie Watson / Deathless |

再始動したコーマスを支えているジョン・シーグラットがプロジェクトの仲間であるイアン・ステイプルズと、自身の奥方にしてコーマスのオリジナルメンバーでもあるボビー・ワトソンを招いて作ったアルバム。スティーヴン・シェリルなる作家の書いた小説「The Minotaur Takes a Cigarette Break」をモチーフにした作品だそうで、筋書は神話の中で殺されたミノタウロスが実は生きており、現代社会のドライブスルーのレストランでシェフとして働いているとのこと。さて、内容は多数の吹奏楽器がメインの擬似インプロ。楽器の判別が出来ない程に鋭い鳴りや、しれっと注がれているドローン、か細く鳴るパーカッションや具体音含めて、オルガヌムの「Crux」を思い出したりもするけど、無音の間を用いた構成はやはり60年代の前衛ジャズ。ラストのボーカルはまんまパティ・ウォーターズです。学生時代に時間潰しで見ていた前衛映画が瞼の裏でパタパタと浮かび上がります。シーグラットはとにかく多才で、これ程の作品をひっそりと公開しているだけなのが惜しい。後のランキングにも彼は登場していますので、そちらも是非。 |